Uhrzeit

Deutschland | Peru

September 2022

14. Bericht – 02.09.2022

Nach einem unkomplizierten Grenzübertritt sind wir in Peru angekommen. Flach und unspektakulär verläuft die Straße Richtung Puno. So weit das Auge reicht, Kartoffeläcker. Die Ernte ist abgeschlossen. Abgefüllt in großen Säcken werden sie heute, am Pfingstsonntag, in rauhen Mengen und Großaktionen verkauft.

Schon vor Urzeiten wurde diese Knolle in bis zu 3800 verschiedenen Sorten angebaut. Doch kaum jemand kennt sie noch. Immerhin sind mehr als 100 Sorten in den letzten Jahren wieder heimisch gemacht worden. Puno, die größte Stadt am Titicaca-See, auf 3800 m, hat nicht viel an Sehenswertem. Auffallend sind die unübersehbaren und in jeder Straße aufgebauten Impfzelte. Hier muss man sich nicht umständlich nach Impfzentren erkundigen und Termine vereinbaren. Diszipliniert trägt jeder Maske. Auch wir Ausländer können uns nach Vorlage von Impf- und Reisepasskopien problem- und kostenlos die vierte Corona-Impfung (Moderna) abholen. Mit Blick auf die Kathedrale an der schön gestalteten Plaza de Armas genießen wir einen herrlichen Kaffee, mehr noch den wunderbaren Käsekuchen mit Maracujá-Spiegel.

Der Lebensweise der Uros auf den schwimmenden Inseln kommen wir durch einen Bootsausflug näher. Wir finden einen privaten Guide, der seine Familie dort unterstützen will, und sind somit auf Massentourismus, bei dem dieses Hochlandvolk regelrecht „vorgeführt“ wird, nicht angewiesen. Ca. 2000 Menschen, verteilt auf 40 Inseln, leben hier in der Bucht von Puno. Die Inseln sind frei schwimmend und bestehen aus mehreren Schilfschichten, von denen die oberste ständig – alle 10 Tage – ausgebessert werden muss. Die unterste saugt sich mit Wasser voll und verfault. Wir erfahren die Bedeutung dieses im Uferbereich üppig wachsenden Rohstoffs. Der junge weiße Stengel ist essbar, der grüne wird als Baumaterial benutzt, das getrocknete Schilf dient als Brennstoff. Wann genau die Uros anfingen auf Schilfinseln zu leben, weiß man nicht. Um sich vor den Inkas und Collas zu schützen, von denen sie als minderwertig betrachtet wurden, fingen sie an dieses autarke Leben zu führen, so vermutet man. Das führen sie teilweise noch heute, doch die Lebensqualität hat sich durch batterie- und solarbetriebene Fernseher und Telefone etwas erhöht. Ohne die Einkünfte durch die täglichen Touristen und den Verkauf von Kunsthandwerk wären die Bewohner gezwungen ihre Inseln aufzugeben. Viele haben Jobs in Puno und kehren abends zurück, oder sind tagsüber auf den Inseln und über Nacht auf dem Festland. Wir schippern vorbei an 2 Schulen, der Kirche, einem Restaurant und dem Gemeindehaus. Auf die Krankenstation sind vor allem die von Rheuma geplagten Inselbewohner angewiesen. Bei all der Feuchtigkeit – wen wundert‘s!

Herzlich werden wir in Empfang genommen. Ein sonderbares und gewöhnungsbedürftiges Gefühl ist es, den weichen Untergrund unter den Füßen zu haben. Stolz präsentieren die Frauen und Mädchen ihre Handarbeiten, wir kommen nicht umhin, ihnen einiges davon abzukaufen. Hühner, Hunde und Katzen leben mit in diesen Familienverbänden. Spätestens mit 5 Jahren kann jedes Kind sicher schwimmen. Besonders gefährdet sind die Krabbelkinder, die man nie aus den Augen verlieren darf.

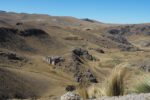

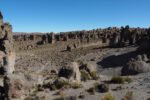

Nach diesem aufschlussreichen Ausflug durchfahren wir nun das peruanische Hochland. Unterwegs bieten sich schöne und interessante Stopps an. Wir besichtigen einen der bedeutenden Orte der Prä-Inka-Zeit, die geschichtsträchtigen Grabtürme von Sillustani. Rund 40 Stätten der so genannten Chullpas hat man in der Umgebung von Puno gefunden, wobei die 12 am kleinen Umayo-See zu den bekanntesten und eindrucksvollsten gehören. Hier findet man auch den größten Amerikas mit 12 m Höhe. Während die Bevölkerung in einfachen Hütten aus Lehmziegeln und Stroh hauste, wurden gewaltige Steintürme aus perfekt ineinandergefügten und exakt rechteckigen Vulkansteinen gemauert. Diese aufwändigen, meist runden und mehrstöckigen Türme, eingedeckt mit einer Steinplatte oder Stroh, dienten einst Königen und wichtigen Würdenträgern als Grabstätte. Nach ihrem Tod wurden diese, zum Teil samt Familie (die teils mit Gift „nachgeholfen“ hat, um zusammenzubleiben), mit Dienern, Nahrung für das Leben nach dem Tod und Habseligkeiten des Verstorbenen eingemauert. Durch eine einzige und kleine, später vermauerte Öffnung wurden die Toten in den Turm geschafft. Diese war stets nach Osten gerichtet, wo jeden Morgen die Sonne aus der Erde wiedergeboren wird. In Pflanzenfasern eingeschnürt und in fötaler Haltung blieben die Körper aufgrund der trockenen und kalten Luft über Jahrhunderte erhalten. Viele Türme sind Frost, Blitzschlag, Erdbeben und Grabräubern zum Opfer gefallen. Doch ein fast vier Kilogramm schwerer „Goldschatz“ wurde erst 1971 von Archäologen entdeckt.

Auf der weiteren Strecke inmitten schöner und interessanter Landschaft entdecken wir immer wieder die „Glücksstiere“ auf den Häusergiebeln. Eindrucksvoll sind die Puya-Pflanzen, die größte Bromelienart der Erde, die „Königin der Anden“, die wir hier an den Berghängen zahlreich antreffen. Sie hat sich den kargen Bedingungen in den peruanischen und bolivianischen Anden in Höhen von 3500 – 4500 m angepasst. Allein der Blütenstand hat eine Höhe von bis zu 8 m und über 6 Millionen Samenkörner. Diese außergewöhnliche Pflanze wird bis zu 100 Jahre alt und blüht in dieser Zeit nur ein Mal. Doch dann über einen Zeitraum von bis zu 8 Monaten, den wir leider nicht mitbekommen haben. Danach stirbt die Pflanze ab, die Blätter färben sich schwarz. Schwarz ist auch der untere Bereich vieler noch nicht abgestorbener Pflanzen. Leider wird dieser regelmäßig verbrannt, damit sich weidende Tiere nicht daran verletzen.

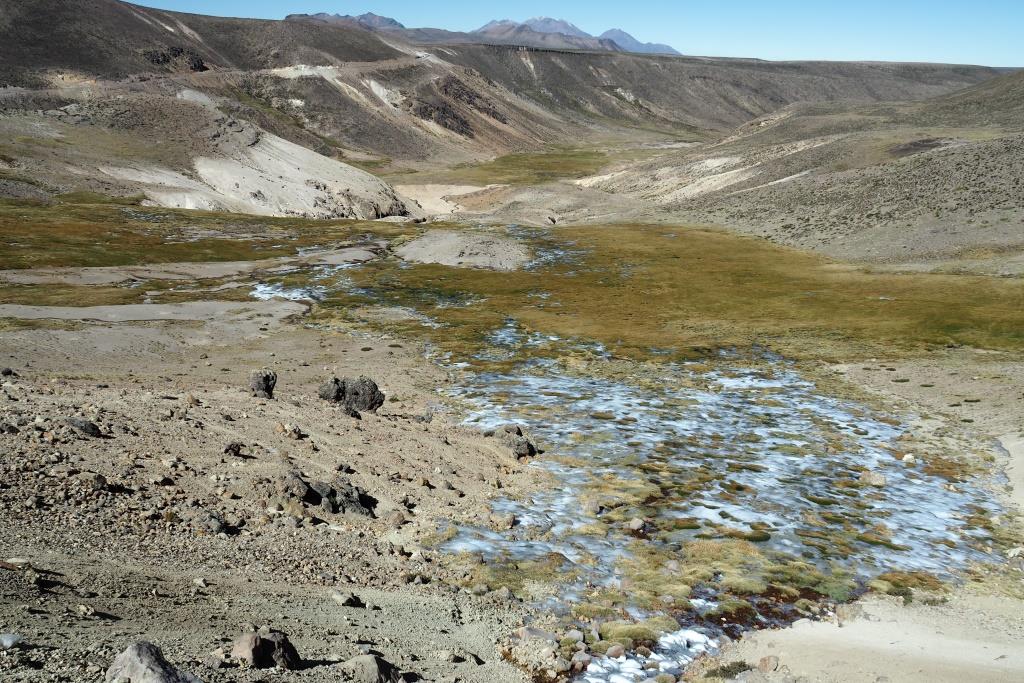

Sehr schön ist die Fahrt durch das Palca-Tal. In diesen Hochlagen taucht die Sonne das Büschelgras in winterliches Gelb. Seen und Gebirgsbäche sind von Eis überzogen. Teils glitzern weiße Eisflächen an den Berghängen, an denen wuschelige Alpakas grasen. Diese brauchen die Höhe, unten vermehren sie sich nicht. Ihre Haare sind länger als die der Lamas, zottelig, die daraus gewonnene Wolle, vor allem die der Hengste, ist sehr weich, temperaturausgleichend und wertvoll. Diese Wolle und das exzellente Fleisch ist für Viele die Lebensgrundlage.

Kalt war die vergangene Nacht. Bei 1 Grad Innentemperatur knarzt und knistert unsere Behausung, bis die Morgensonne es schafft, sie von Eis und Frost zu befreien.

Von Juliaca, einer hässlichen Stadt, werden wir mit Schrott „begrüßt“ und steuern danach die kleine Lagune Lagunillas an. Jetzt müssen die Blattfedern des Husky erneut eine Wellblechpiste schlucken und wir den Staub, der uns schnell die Fenster schließen lässt. Das glasklare Wasser und die warme Sonne, wenn nicht der kalte Altiplano-Wind dazwischenfegt, nutzen wir für die angesammelte große Wäsche. Strahlend blau ist der Himmel, der sich im See spiegelt und diesen ebenso blau erscheinen lässt. In dieser Stille und Einsamkeit werden aus einem geplanten Tag drei.

Ebenso staubig und holprig ist die nächste Etappe, bis es auf asphaltierter Straße weitergeht. Kurvenreich windet sie sich über den Pass Patapampa auf 4830 m hinauf. Unterwegs machen wir eine Pause und schnaufen durch gewaltige Felsbrocken im Bosque de Piedras. Ein Steinwald, der mitten aus der Hochebene herausragt. Auf Passhöhe bietet sich am Mirador de los Volcanes ein fantastischer Rundumblick auf schneebedeckte Berge, schlafende Vulkane und den aktiven rauchenden Sabancaya.

Von der Passhöhe des Altiplano hinab erreichen wir das 3650 m hoch liegende Chivay, die Hauptstadt des Colca-Tals. Dieses Tal ist unser nächstes Highlight und soll noch gewaltiger sein als der Grand Canyon in den USA. 1200 m tief ist die Schlucht bis hinunter zum Fluss. Terrassenfelder prägen das Landschaftsbild. An der Südseite passieren wir abgeschiedene Siedlungen und kleine Ortschaften wie Yanque, in dem man sich gerade vor der alten Kirche auf das Fest San Antonio vorbereitet. Durch ein Erdbeben wurde das Dorf Maca schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Folgen – eingestürzte Häuser, Brücken und Straßen – sind noch immer sichtbar. Wenn Geröll, große Steine und Felsbrocken die steilen Berghänge herunterstürzen, möchte man hier nicht unterwegs sein. An den Verkaufsständen fallen mir die Festtagstrachten der Frauen ins Auge. Anders als in Bolivien werden hier die Röcke bodenlang getragen. Reich verziert, mit breiter Borde, die sich in den Westen, unter der man eine Bluse trägt, wiederholt. Dieses Outfit wird von jungen Frauen nur zu besonderen Anlässen, z.B. an Hochzeiten, getragen. Wie ich erfahre, unterscheiden sich Hüte und Bordüre von Dorf zu Dorf, ein „Markenzeichen“ dieser Gegend. Weniger aufwändig, trotzdem sehr weiblich und schön anzusehen, ist die alltägliche Kleidung.

Aufgrund der thermischen Winde in den Morgenstunden sind am Cruz del Condor die Andenkondore unterwegs. Kein anderes Tier steht so sehr als Symbol für die Anden und Südamerika. Diese „Meister der Lüfte“ sind auch erfolgreiche Jäger. Da sie keine Krallen besitzen, nutzen sie ihre 3 Meter Spannweite als Waffe, schlagen die an Berghängen grasenden Tiere mit kräftigen Flügelschlägen in den Abgrund und machen sich über das verendete Tier her. Dick eingepackt machen wir uns kurz nach acht auf den Weg zur Aussichtsplattform und entdecken den ersten Kolibri „live“. Allmählich füllt sich der Parkplatz. Touristenbusse spucken ihre Fracht aus aller Herren Länder aus. Ein Raunen geht durch die Menschenmenge. Der erste Kondor schwebt majestätisch, elegant und schwerelos vorbei, gefolgt von einem zweiten. Schnell sind es acht, als hätten sie sich hier verabredet oder wüssten, was man von ihnen erwartet. Jungvögel mit bräunlichem Gefieder. Schwarz-weiß leuchtet das der erwachsenen Vögel vor den dunklen Felswänden. Kameras klicken. Ich vergesse die Kälte, die eiskalten Finger, denke nicht an die aufwändige Arbeit, die mit dem Selektieren der Fotos auf mich wartet. Der Speicher füllt sich. Es ist aufregend, faszinierend, ein großartiges Erlebnis! Nach knapp zwei Stunden ist das Schauspiel vorbei. Die Kondore verziehen sich, mit ihnen die Touristenbusse, und wir genießen das Frühstück in der inzwischen mollig warmen „Stube“.

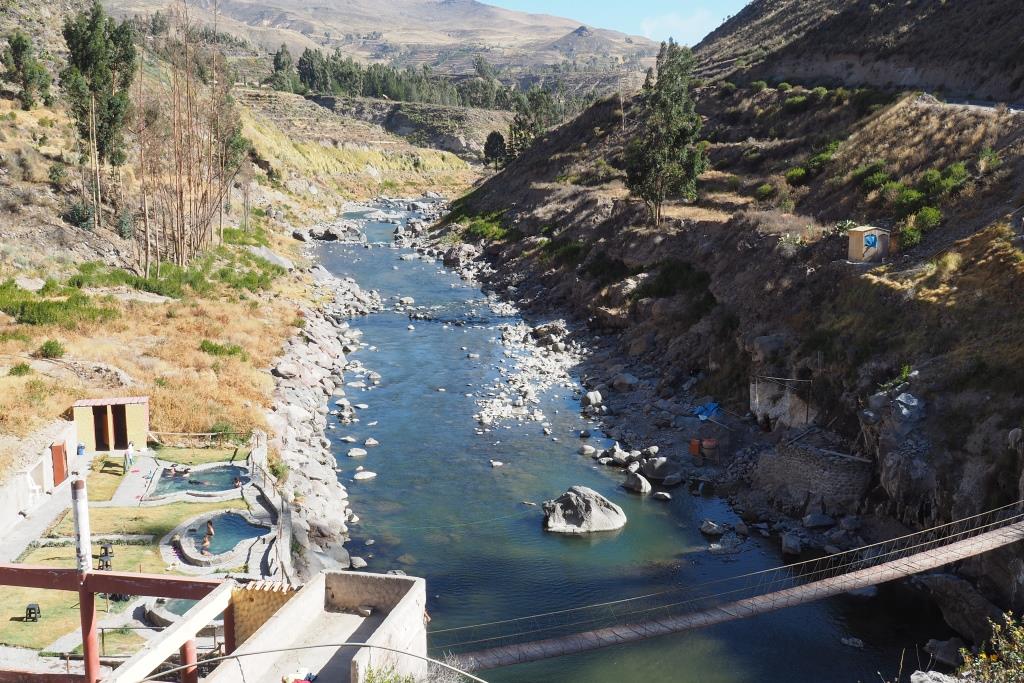

Zurück in Yanque packen wir das Badezeug, um in der Therme zu entspannen. Die eh schon wackelige Hängebrücke zu den Becken auf der Sonnenseite wird vom starken Wind noch zusätzlich, für mich beängstigend, in Bewegung gesetzt. Ich lege den Rückwärtsgang ein. Nun fehlt uns zwar die Sonne, dafür sind die Becken natürlicher, uriger, und wir haben sie für uns alleine. Noch dazu den schönen Blick in die Schlucht und auf die historische Fußgängerbrücke.

Nach einem üppig-traditionellen Abendessen mit gutem Hauswein geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. Enttäuschend allerdings für die Peruaner, die in diesen Minuten das Qualifikationsspiel gegen Australien verloren haben und somit nicht an der Fußball-WM in Katar teilnehmen können. Tränen fließen. Still wird es in Chivay. In Cabanaconde entschließen wir uns aufgrund der schlechten Pistenverhältnisse auf die Nordseite zu verzichten und fahren auf asphaltierter Straße zurück.

Durch trockene Punalandschaft kommen wir 2000 Höhenmeter tiefer nach Arequipa. Aus Sicherheitsgründen haben wir uns hier wieder in einem Hotel einquartiert. Mit der palmenbestandenen Plaza, der beeindruckenden Kathedrale, den Arkadengängen, in denen man nette Geschäfte, Hotels und Restaurants findet, und den gewaltigen Schneegipfeln als Kulisse, ist diese zweitgrößte Stadt Perus wohl eine der schönsten.

Ein kirchliches Spektakel mit open-air-Messe findet abends an Fronleichnam statt. Die Prozession mit über 50 Priestern zieht sich um den Zentralplatz über die großen, teils kunstvoll gestalteten Teppiche. In alle Richtungen strömen die Priester aus, um die Kommunion in der Menschenmenge, in der man nicht umfallen kann, zu verteilen. Völlig durchgefroren und auf schnellstem Weg beeilen wir uns ins warme Hotel zu kommen.

Einmalig in Lateinamerika ist die Stadt in der Stadt: das Kloster Santa Catalina. Die Anlage entstand Mitte des 16. Jahrhunderts, als die drei bereits vorhandenen Klöster in Arequipa nicht mehr ausreichten. Aufgrund des starken Andrangs wurde die Anlage im 17. Jahrhundert auf 20.000 qm erweitert und durch eine hohe Mauer von der Außenwelt abgeschirmt. Zur damaligen Zeit war es üblich, die zweitgeborene Tochter ins Kloster zu stecken. Doch nur wer die hohe Mitgift und einen perfekten Leumund mitbringen konnte, hatte eine Chance aufgenommen zu werden. Mit der Gewissheit sie erst auf dem Totenbett wieder sehen zu können, war es ein harter Abschied. Doch es sollte ihr an nichts fehlen. Sie verfügte über ein luxuriöses Schlaf- (das Bett stets erdbebensicher in einer Nische) und Wohnzimmer. Bis zu drei Dienerinnen nahmen ihr die Alltagsarbeit ab. Für diese war es ein Segen, ein sicheres Leben hinter den Klostermauern führen zu können, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Sie waren auch die einzige, streng reglementierte Verbindung zur Außenwelt. In Sprechräumen konnten die Nonnen durch ein Holzgitter – durch das nur die Nonne hindurch sehen konnte – mit den Familien gelegentlich Kontakt aufnehmen und über eine Drehscheibe Gegenstände austauschen. Oft waren diese verbotener Art und mussten schnell unter der Kutte verschwinden.

Rot und indigoblau sind die schlichten Gebäude gestrichen. In dem Gewirr von engen Gassen finden sich idyllische Gärten, Springbrunnen und Straßennamen, die die Verbundenheit mit dem Mutterland Spanien zeigen. Völlig autark war diese Klosterstadt, mit Bäckerei, Friedhof, einer Krankenstation, Kirche mit Beichtzellen und Brunnensystem. Riesige halbierte Tonkrüge dienten als Wäschebecken. Doch der verärgerte Papst setzte dieser „laschen“ und bequemen Lebensart der Nonnen 1870 ein Ende. Die Dienerinnen wurden entlassen, die Wohnungen aufgelöst. Von nun an gab es eine Großküche, in der sich die 300 Nonnen selbst bekochen mussten. Die Schlafzimmer wurden durch große Gemeinschaftsschlafsäle ersetzt. Was sich hinter den Klostermauern abspielte, blieb der Öffentlichkeit 400 Jahre lang verborgen. Erst 1970 öffnete sich das Kloster auf Wunsch der noch 20 übriggebliebenen Nonnen, die heute durch Eintrittsgelder und Selbstgebackenes Kosten decken und den Klosterbetrieb aufrecht erhalten können. Einmal pro Woche ist es ihnen erlaubt WLAN zu nutzen und Nachrichten zu verfolgen.

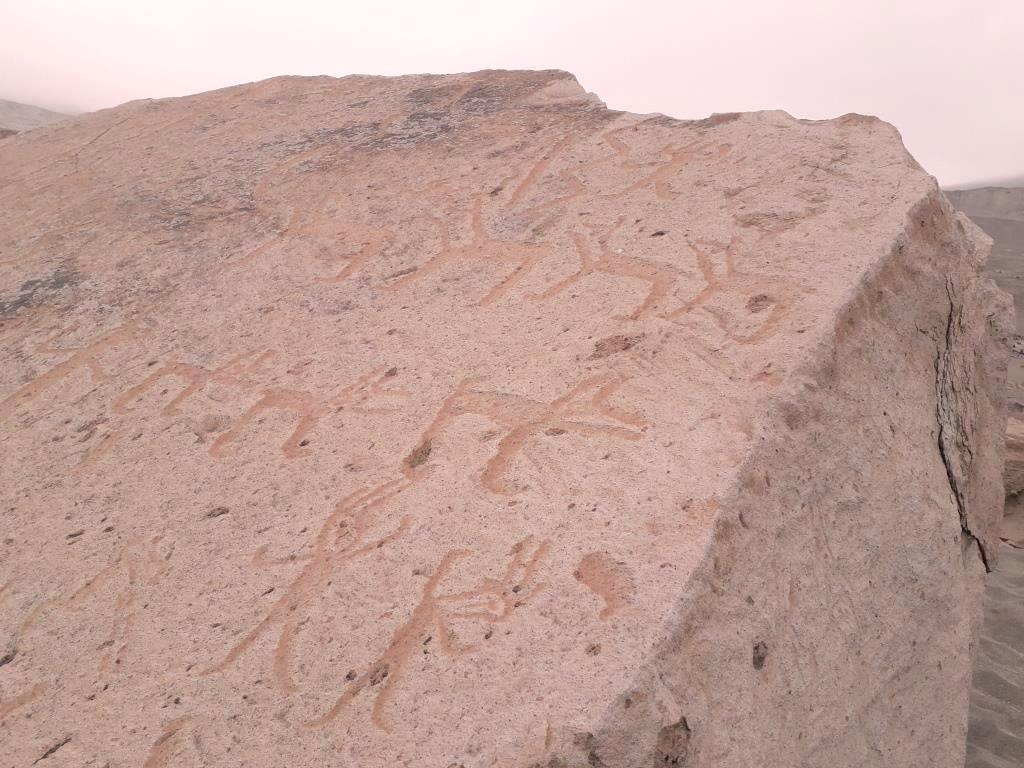

An grünen Flusstälern entlang, vorbei an Weinbaugebieten, Kaktusfeigen- und Cochinilla-Plantagen kommen wir auf eine karge Hochebene – in der unzählige Plastikflaschen und Glasscherben glitzern. Der ständige Wind trägt dazu bei, so manchen Unrat kilometerweit vor sich her zu fegen. Durch Stein- und Felswüste gelangen wir zum Toro Muerto, dem „toten Stier“. In dichtem Nebel versucht Stephan die Felszeichnungen zu finden, während mich erneut ein Magen-Darm-Infekt quält. Den Namen verdankt dieser Ort den verendeten Stieren, die man hierher verfrachtet und nach denen man sich immer wieder erkundigt hat.

Kaum frequentiert und mit tiefen Schlaglöchern gespickt führt die Straße in Richtung Cotahuasi. Lamas, Alpakas und die scheuen Vicuñas sind unsere einzigen Begleiter auf 4700 m. Widerstandsfähig und anspruchslos können sie mit dem kargen Grasbewuchs in diesen Höhen und mehreren Tagen ohne Wasser auskommen. Die domestizierten Lamas mit ihren bunten Schleifchen sind mit 1,20 m Schulterhöhe die größten Andenkamele und ein wichtiges Transportmittel für die indigenen Hochlandbewohner. Bis zu 20 Jahre alt und 120 kg schwer können sie werden, haben wie alle Kamelarten weiche Schwielensohlen, schonen und schützen somit ihren eigenen Lebensraum. Sie reißen das Gras nicht mit den Wurzeln aus wie z.B. die Ziegen, sondern zupfen es ab, und gespuckt wird nur bei Gefahr. Ihre Wolle ist minderwertig, das Fleisch zäh und nicht sonderlich schmackhaft. Mit dem Blick auf mächtige Bergriesen und unzählige Wasserfälle geht es 38 Haarnadelkurven hinunter in das kleine Dorf auf 2880 m. Von hier aus starten wir in die gleichnamige Schlucht, die 160 m tiefer als der Colca-Canyon ist und damit den Titel des tiefsten Canyons der Welt beansprucht.

Tags darauf kämpfen wir uns wieder die heftigen Serpentinen hinauf auf die trockene Hochebene. Während der Fahrt genießen wir den Anblick der mächtigen weißen Bergriesen und Vulkane. Über Andagua erreichen wir das Valle de los Volcanes – Tal der Vulkane – und wandern durch imposanten Kakteenwald und noch imposantere Lavafelder. Gewaltige Lavawände dominieren im weiteren Streckenverlauf. Ein schöner Blick auf die Lagune Chachas und die vier jüngsten Vulkane (400 Jahre alt) bietet sich von einem Aussichtspunkt aus. Berge, auf die wir nun zufahren, erscheinen wie gemalt. Farben, die harmonisch ineinanderfließen.

Schmal ist die Piste, die sich durch eine beeindruckende Schlucht nach Ayo schlängelt. Todesängste muss ich auf den weiteren 35 km ausstehen – durch die Majes-Schlucht. Ca. 300 m in freiem Fall und ungebremst – diesen Blick in die Tiefe wage ich nur ein Mal. Auch für Stephan die anstrengendsten und aufregendsten Kilometer, seit er Auto fährt. Für Fotostopps haben wir keine Nerven. Gottlob kommt kein Gegenverkehr!

Was für eine Wohltat, nun wieder auf der Panamericana Sur völlig entspannt auf Meereshöhe zu rollen. Rote Paprikaschoten, zum Trocknen ausgelegt, leuchten auf großen Flächen in der Morgensonne. Die im Dunst liegende Cordillera Blanca kann man nur erahnen. Mein Blick kann jetzt endlich wieder in alle Richtungen schweifen. Ein graues Wolkenband liegt über der Pazifikküste. In Camaná ist der Strand verwaist. Straßenzüge von Bars, Kneipen, Imbissbuden – alle verrammelt. Rege Bau- und Renovierungsarbeiten deuten darauf hin, dass hier Ströme von Urlaubern erwartet werden.

Beim Blick auf die Sanddünen und Sandverwehungen kommt Saharafeeling auf. Verwöhnt von Chiles Standplätzen finden wir endlich zwei, an der Küste und Gott sei Dank auch noch bei schöner Abendstimmung. Doch überwiegend ist es diesig, oft nimmt der Küstennebel die Sicht auf’s Meer. Der Schwerlastverkehr donnert an uns vorbei. In Janca, einem der wichtigsten Olivenanbaugebiete Perus, decken wir uns mit leckeren Oliven und verschiedenen Pasten ein.

Nazca liegt auf einem Küstenplateau auf 400 m Höhe. Die Stadt selbst wirkt nicht einladend, wir konzentrieren uns auf die berühmten und geheimnisvollen Scharrbilder, die von einem Aussichtsturm deutlich zu erkennen sind und über die man heute noch rätselt. Die deutsche Mathematikerin und Geographin Dr. Reiche hat die Linien erforscht und wurde 1981 mit dem höchsten Landesorden geehrt.

In mensch – und tierfeindlicher Gegend, in der nur Kakteen überleben können, biegen wir ab zur Nekropolis Chauchilla. Dieser präinkaische Friedhof wurde 1901 entdeckt. Bis vor kurzem lagen wild verstreut Menschenschädel, Knochen, Mumien, Textil- und Keramikreste herum. Mittlerweile hat man das von Grabräubern geplünderte Gräberfeld aufgeräumt und die Mumien in Grabkammern gesetzt. Um sich ein Bild von der damaligen Bestattung zu machen, hätte eine Mumie gereicht. Für mich völlig pietätlos werden diese „Menschen“ in Fötalhaltung mit ihrem gebrochenem Rückgrat, den durchtrennten Kniesehnen und den um die Beine geschlungenen Armen „vorgeführt“.

Es ist erstaunlich, wie man versucht, bis in höchste Lagen jede fruchtbare Krume zu nutzen. Mais wird mit der Machete, Getreide mit der Sichel geerntet. Man schleppt, was der Rücken zulässt. Eine Knochenarbeit, die den Menschen anzusehen ist.

Auf dem Weg nach Cusco kreuzt eine Musik- und Tanzgruppe die Straße. Neugierig, wie ich bin, folge ich der Gruppe und werde freundlich eingeladen mitzukommen. Wie sich herausstellt, macht man aus der Einweihung mehrerer Cuy- (Meerschweinchen) Ställe ein richtiges Fest, zu dem wir mitgenommen werden, sodass wir uns nicht mehr verdrücken können. Die Frauen des Dorfes feiern den 14. Jahrestag der Gründung ihrer erfolgreichen Organisation, mit der sie sich wirtschaftlich unabhängig gemacht und auf eigene Füße gestellt haben. Die Einladung endet mit einem Cuy-Essen, zu dem Chicha-Bier (Maisbier) getrunken wird. Ein „Gefühlsvegetarier“ wie ich isst nur Fleisch von hässlichen Tieren, das von Jungtieren schon gar nicht. Jetzt muss ich das Widerstreben, solche Tiere zu essen, erklären, was mit ungläubigem Staunen lachend zur Kenntnis genommen wird. Man erzählt uns, dass das Cuy-Fleisch neben dem des Strauß‘ das gesündeste ist, proteinhaltiger als Rind- und Hühnerfleisch, aber gleichzeitig weniger Cholesterin enthält. Da sich die in kleinen Ställen, oft auch in der Küche gehaltenen Cuys schnell vermehren, auch mit Küchenabfällen versorgt werden, kommt so auch die verarmte Hochland- und Slumbevölkerung, die sich sonst nur von Reis und Kartoffeln ernährt, zu Fleisch.

Bald darauf tauchen wir ein in die einstige Inka-Hauptstadt Cusco, die wohl die schönste Perus sein soll. Diese Stadt war für die Inka der Nabel der Welt. Von hier führten ihre Straßen in alle Himmelsrichtungen. Gemütlich bummeln wir durch die engen und netten Altstadtgassen (Unesco-Weltkulturerbe). Dabei entdecken wir wunderschöne Kolonialbauten mit ihren während der Kolonialzeit so beliebten holzgeschnitzten Balkonen. Diese architektonisch ästhetischen „Aufbauten“ sind auf den Ruinen der Inka-Architektur errichtet, bitter und schmerzvoll die Geschichte, die dahinter steckt. Dieser Überbau der Ruinen ist auch am Kloster Santo Domingo deutlich zu sehen, welches auf die Mauerreste des Inka-Tempels Coricancha gebaut wurde.

Arkaden, Kunsthandwerksviertel, Klöster und Kirchen kennzeichnen die Altstadt. Ein ganzes Jahr könnte man unterwegs sein, um jeden Sonntag eine andere Kirche zu besuchen, so sagt man uns.

Doch auch diese Stadt platzt aus allen Nähten und schiebt sich die Berghänge hoch. Milde Temperaturen, bunt blühende Beete und Parkbänke auf dem zentralen Platz laden zum Verweilen ein. Interessant ist das bunte Treiben, das wir hier an uns vorbeiziehen lassen. Die monumentale Kathedrale mit 2 integrierten Nebenkirchen, 11 Seitenkapellen und 8 Altären gehört zu den größten Kirchen Amerikas. Schwere riesige Holztore und die zwei 33 m hohen Glockentürme machen diese Kirche zu einem imposanten Bauwerk. Die größte und schwerste Glocke Südamerikas mit 6 Tonnen und 2 m Höhe ist kilometerweit an Feiertagen zu hören. In der fast 100-jährigen Bauzeit wurde sie im spanischen Renaissance-Stil mit indigenen Steinmetzelementen errichtet. Viel Sehenswertes gibt es im Kircheninneren, im Hauptgebäude, zu bestaunen und sucht seinesgleichen. Über 350 gewaltige europäisch anmutende Gemälde, mit indigenen Motiven gemischt, hängen an den Wänden. Auch welche von Rubens, Tizian, Raffael und van Dyck sind zu sehen. Wunderschön ist das aus Zedern- und Ebenholz aufwändig geschnitzte Chorgestühl. Mit viel Gold und Silber sind die Altäre versehen. Kein Wunder, dass jede Menge Wachpersonal die Besucher im Blick hat und verbotenes Fotografieren tadelt. Doch ich riskiere ein Foto vom gewaltigen Abendmahl. Hier bringen das Meerschweinchen und das Maisbier so manchen zum Schmunzeln. Weitere Beispiele indigenen Einflusses sind die dunkle Hautfarbe von Jesus- und Mariaabbildungen. Auch der mit vielen Wunden übersäte Körper von Jesus und der nicht nur oder gar nicht vorhandene Lanzenstich. Rotwangige Gesichter, typisch für die indigenen Hochlandbewohner, zeigen diesen Einfluss ebenso. Überall sind auch versteckte Symbole in der Konstruktion und den Schnitzereien zu finden, um die eigene unterdrückte Religion gegen die Kolonialisten einzubringen und damit heimlich zu rebellieren.

Tausende von Schaulustigen säumen die Straßen. Ohrenbetäubend ziehen zahlreiche Tanz – und Musikgruppen vorbei. Viel Interessantes, Buntes, Skurriles ist zu sehen. An den Hüften einer Männergruppe baumeln präparierte Vicuña-Jungtiere, die man erfroren eingesammelt hat. Kunstvoll gestaltete Kostüme glitzern in der jetzt erbarmungslosen und schweißtreibenden Mittagssonne. Das ganze Spektakel erinnert uns an einen Fasnetumzug, doch es handelt sich dabei um eine feierliche Prozession, bei der heute die letzte und wichtigste Marienstatue (La Almudena) an ihren originalen Standort, zurück in ihre Kirche, getragen wird. Ein Brauch, der noch aus Inkazeiten stammt. Nur dass die damals die im Frühjahr durch die Stadt getragenen Mumien des Adels später durch Heiligenstatuen ersetzt wurden.

Ein Taxi bringt uns zurück zum Campingplatz. Irritiert schauen wir den Fahrer an, als wir mit Mami und Papi angesprochen werden. So spricht man hier ältere Herrschaften an, ein Ausdruck von Freundlichkeit und Respekt, erklärt er uns.

Gesättigt von den vielen interessanten Eindrücken verabschieden wir uns von der schönen Stadt und dem netten Campingplatz, auf dem wir uns 5 Tage lang wohlgefühlt haben und ich mich einigermaßen erholen konnte.

Im inkageprägten Umland von Cusco besichtigen wir zuerst in Andahuaylillas, einem kleinen verschlafenen Nest, die Lehmziegelkirche aus dem 17. Jahrhundert, die auch die „ Sixtinische Kapelle“ Perus genannt wird. Schlicht ist der äußere Bau und lässt nicht erahnen, wie prunkvoll – für uns viel zu überladen – das Innere gestaltet ist. Sehenswerte, farbenfrohe Fresken und großflächige Gemälde, die zu den ältesten Lateinamerikas gehören, schmücken die Wände.

Nach den von den Inkas in Terrassen angelegten Hunderten von Salzpfannen von Mara, die noch heute eine wichtige Lebensgrundlage für die Bewohner von Moray sind, geht‘s weiter auf den Spuren der Inkas nach Ollantaytambo. Der idyllische Ort im „Heiligen Tal“ mit den gleichnamigen Ruinen gehört zu den bedeutendsten Bauten aus Inka-Zeiten. Die archäologische Stätte war einst religiöses, astronomisches und administratives Zentrum. Der alte Stadtkern mit den Gassen und dem Bewässerungssystem existiert bis heute fast unverändert. Riesige Steine der nie vollendeten Anlage wurden vom gegenüberliegenden Hang über den Talgrund hierher geschleppt. Unglaublich!

Früh morgens (4.30 Uhr) starten wir tags darauf von hier in der Dunkelheit und bei klirrender Kälte zum einzigartigen Highlight aus dem 15. Jahrhundert, dem Wahrzeichen Perus, nach Machu Picchu, das zu den 7 Weltwundern gehört. Weit oben, inmitten gewaltiger Andenberge, liegt diese sagenumwobene und terrassierte „Verlorene Stadt“. Nach Jahrhunderten vom Dschungel überwuchert und aufgrund der geschützten Lage erst 1911 wieder entdeckt. Beim Anblick der in die Sonne getauchten weltberühmten Inkastätte ist die Mühe über den anstrengenden steilen Fußweg mit unzähligen hohen Stufen vergessen. Vom berühmten Sonnentor aus schweift der Blick über die 216 steinernen Bauten, die teils durch steile Treppen verbunden sind, über den vom Inka bewohnten Hauskomplex, die Wohnanlage der ledigen Frauen und Männer, die zwei Berge Machu Picchu und Huayna Picchu (der alte und junge Berg). Letzterer, betrachtet man ihn horizontal, lässt das Profil eines Mannes erkennen. Wir kommen vorbei am Steinbruch und den schwindelerregenden landwirtschaftlich genutzten Terrassen, von deren Erzeugnissen sich die bis zu 1000 hier lebenden Menschen versorgen konnten. Wir bestaunen den Tempel, die passgenau zugeschnittenen Steinquader und die erdbebensichere Bauweise, die der europäischen deutlich überlegen war. Bis auf die teilweise eingedeckten Dächer ist alles bis zu 65 % original erhalten. Atemberaubende Ausblicke ergeben sich auf das tief unten liegende Urubambatal, das geheiligte Tal der Inkas.

Auf der Rückfahrt mit dem Zug sehe ich nun die gewaltigen Felswände, an deren Fuß der wildreißende Urubambafluss verläuft. Weiß schäumend bahnt er sich seinen Weg durch gewaltige Felsbrocken im Flussbett.

2 Tage später zeigt Stephan Symptome – der Corona-Test ist positiv. Doch gottlob ein harmloser Verlauf, nach einigen Tagen ist er wieder fahrtüchtig. Umso heftiger, trotz negativem Test, zwingt mich eine fieberhafte hartnäckige Grippe mit heftigem Husten und Bronchitis in die Knie. Über Ayacucho, auf der Bergstrecke zum Paso Abra Cheta, verschenke ich schöne Fotomotive, da ich mich kaum auf den Füßen halten kann. Eine Nacht verbringen wir auf der Wüstenhalbinsel Paracas. Ein Abstecher zur Oase Huacachina hat sich trotz gigantischer Dünen nicht wirklich gelohnt. Erwartet haben wir eine Idylle, die sie sicher auch mal war. Für junge Leute, ambitionierte Sandboarder oder solche, die mit Strandbuggys durch die Dünen düsen, ist sie es sicher.

Auf der 4-spurigen PanAm kommen wir gut voran. In der gleißenden Mittagssonne entdecken wir ein schönes Dünenmeer, doch leider auch Massen an Müll, die sich am Straßenrand türmen. Namenlose Ortschaften ziehen an uns vorbei mit menschenunwürdigen Behausungen. Dahinter Geisterdörfer, als Sozialprojekte beworben. Doch es fehlen Fenster und Türen – alles ist unfertig. Ging dem Staat das Geld aus?

Lima umfahren wir weitestgehend. Ein Verkehrschaos, in dem wir gewarnt wurden, die Fenster zu schließen. Ein Verkaufsstand neben dem anderen. Lärm, Müll, streunende Hunde, Gehupe, Geschrei, stinkende Abgase. Auf eine Sightseeing-City-Tour ist uns die Lust vergangen.

Bei Paramonga biegen wir in die Berge Richtung Huaraz ab. Sehr schön ist hier das Bergpanorama! Doch leider fühlen wir uns zu angeschlagen, enttäuscht müssen wir auf die geplanten Wanderungen oben in den Anden im Nationalpark Huascarán verzichten. Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Reisemüdigkeit und der Wunsch nach einem baldigen Heimflug machen sich breit.

Ein kräftiger Wind fegt durch den Cañón del Pato. 35 dunkle Naturtunnel durchfahren wir auf der von Schlaglöchern übersäten Straße entlang des Río Santa. Dieser rauscht teils schwindelerregend tief unter uns. Laut History Channel gehört diese Strecke zu den gefährlichsten der Welt. Gott sei Dank erst im Nachhinein gelesen!

Nun endlich gibt es vor der ecuadorianischen Grenze einige schöne Strandabschnitte. In Playa Nuro finden wir große und saubere Strände, auch einen schönen Standplatz und ich liebe es, mit dem Hintergrundgeräusch der Wellen wieder mal einzuschlafen. Wir beobachten Pelikane und Wasserschildkröten im glasklaren Wasser. Eine Bootstour bringt uns zu den Mangrovenwäldern, zur Vogelinsel und zu einer Krokodilaufzuchtsstation.

Mit dem Nachlassen meiner Beschwerden kommen auch nun endlich wieder die Lebensgeister zurück und wir freuen uns auf Quito, wo wir unseren Sohn Daniel am Flughafen abholen wollen. Von dort ist eine 3-wöchige gemeinsame Tour durch Ecuador mit einem Kurztrip zu den Galápagos-Inseln geplant.

Nur noch wenige Kilometer trennen uns von Ecuador.

Slideshow der Bilder aus dem Bericht 14:

Hier![]() folgt ihr uns zum nächsten Routenabschnitt (Ecuador).

folgt ihr uns zum nächsten Routenabschnitt (Ecuador).

Hier![]() kommt ihr zurück zum vorherigen Routenabschnitt (Nordchile / Bolivien).

kommt ihr zurück zum vorherigen Routenabschnitt (Nordchile / Bolivien).

Hier![]() kommt ihr zurück zur Übersicht.

kommt ihr zurück zur Übersicht.