Uhrzeit

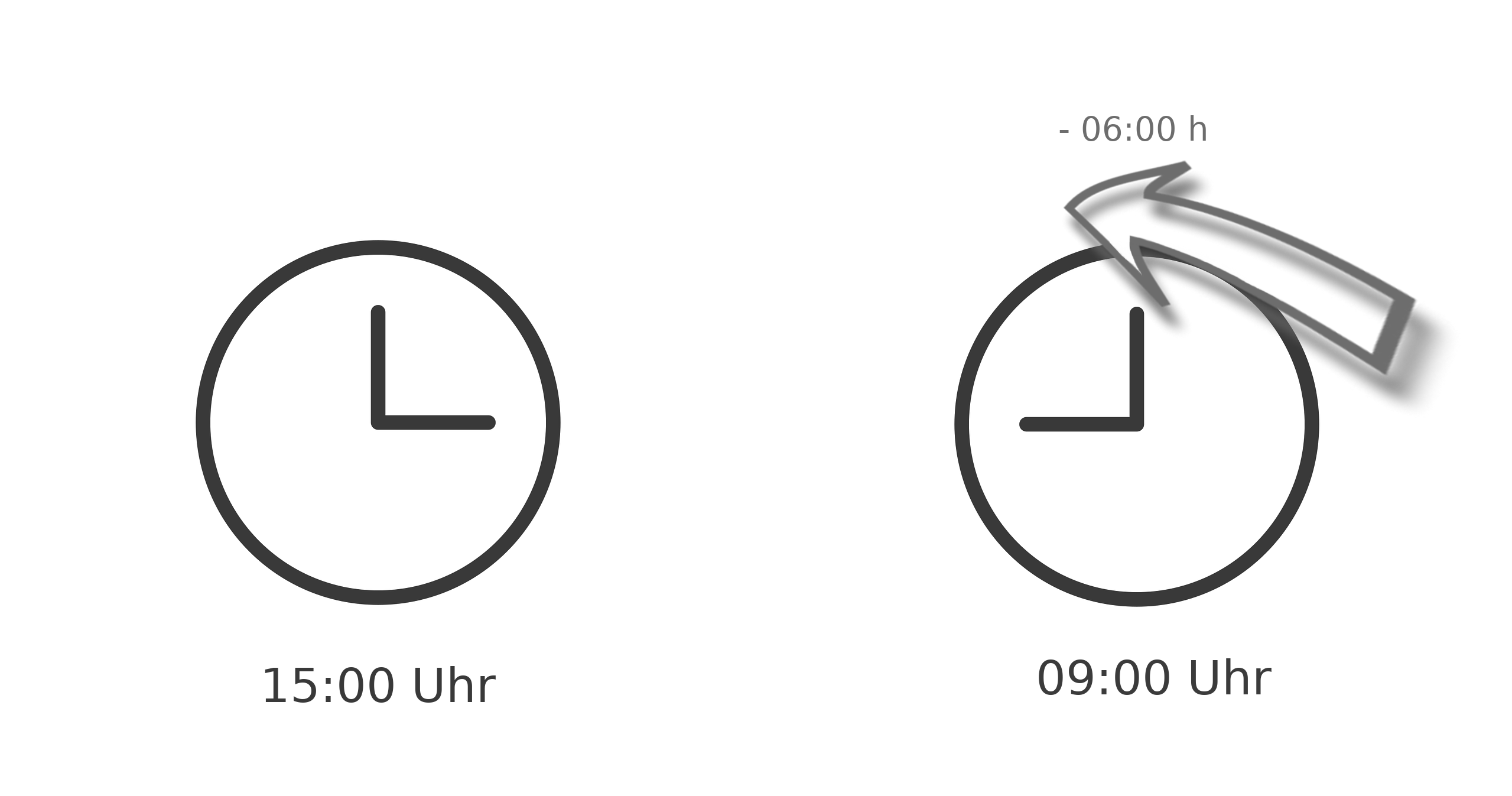

Deutschland (Winterzeit) | Panama

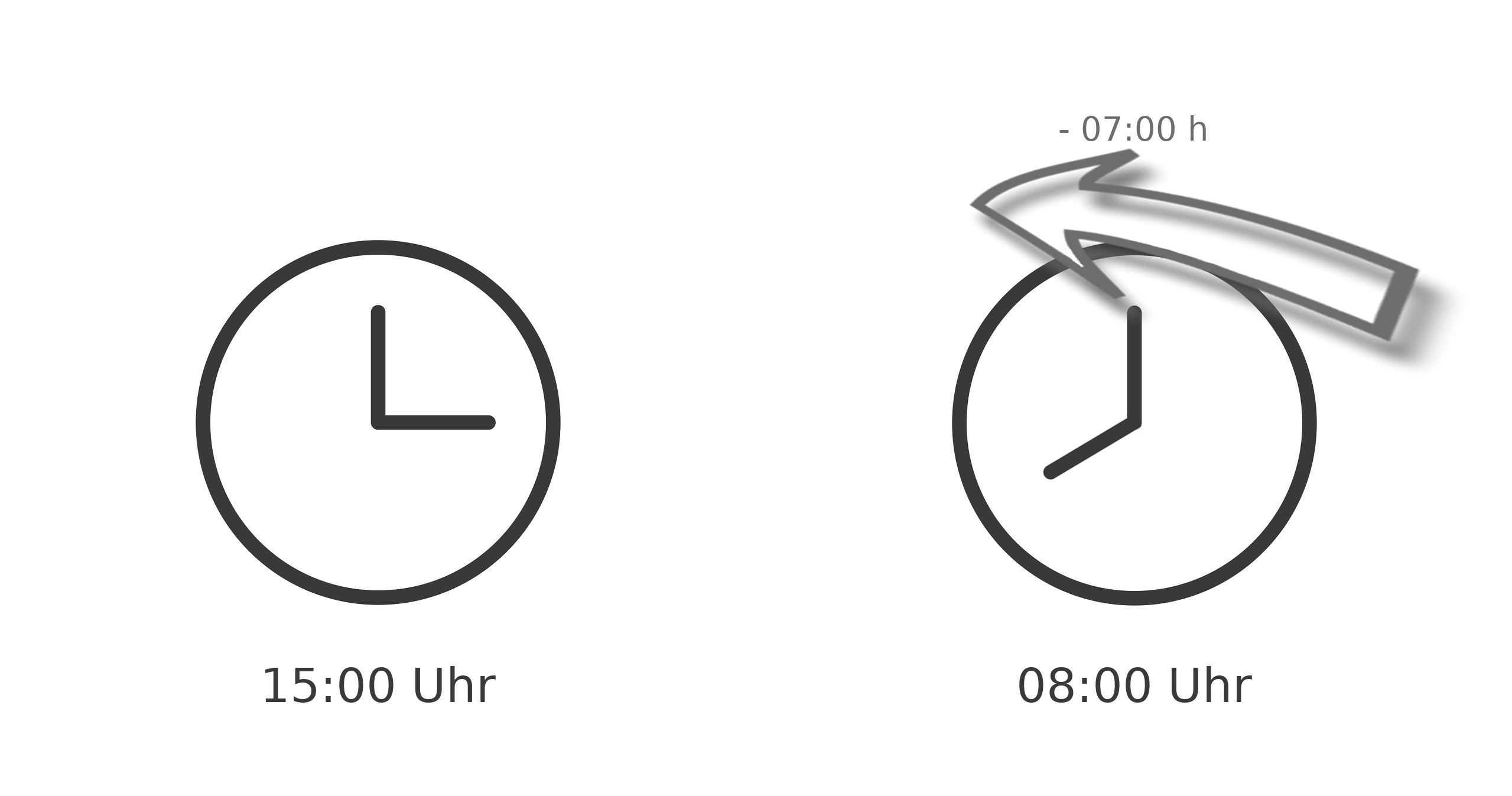

Deutschland (Winterzeit) | Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize

Winter 2022 / 2023

17. Bericht – 06.03.2023

Panama

Bei Dunkelheit und nach einem 1,5-stündigen Flug landen wir in der Hauptstadt und größten Stadt Panamas, in Panama City. Ein Lichtermeer, eine Skyline, wie wir es noch nie erlebt haben – gigantisch, fantastisch!

Auch hier werden wir einen unfreiwilligen Hotelaufenthalt verbringen müssen, bis es im eigenen „Hotel“ weiter gehen kann. Eine 3-wöchige Rundreise haben wir für dieses kleine Land (nur ein Fünftel der Größe Deutschlands), das die schmalste Stelle zwischen Atlantik und Pazifik bildet, eingeplant. Hier im südlichsten Mittelamerika herrscht tropisches Klima mit zwei Jahreszeiten: eine Trockenzeit von Januar bis April und eine Regenzeit von Mai bis Dezember. Jetzt, kurz vor Weihnachten, ist Ende der Regenzeit. Die Temperaturen steigen stetig, meist um die 36 Grad.

Vom Zimmer aus 9 Stockwerke tiefer brodelt der Verkehr. Nur zu gerne überlasse ich jetzt Stephan, der diesen Blick genießen kann, das Bett an der bodentiefen Fensterfront.

Unsere 1. Erkundungstour zu Fuß führt uns auf der 3,5 Kilometer langen und schön angelegten Strandpromenade entlang des Pazifiks, die dieses Geschäftsviertel mit der Altstadt verbindet. Für eingerostete Spaziergänger wie uns, noch dazu bei dieser Hitze, ein anstrengendes Unterfangen. Beruhigend zu wissen, dass auf einen kurzen Wink hin sofort ein Taxi unsere strapazierten Füße zum Hotel zurückbringen wird. Von hier können wir unser „kleines“, rundes 19-stöckiges Hotel, umgeben von echten Hochhausgiganten, ausmachen. Ein strenger Geruch bei Ebbe motiviert nicht, die Badehose auszupacken. Wir beschränken uns auf die hoteleigene Poolanlage.

Mit dem Hop-On–Hop-Off-Bus verschaffen wir uns einen ersten Eindruck von dieser megamodernen Stadt. Kein lateinamerikanisches Land wächst wohl schneller als Panama. Hier zu sehen anhand der atemberaubenden Kulisse der Bürotürme. Glasflächen spiegeln sich in Glasflächen. Altes neben Modernem. Noble Stadtvillen neben einst sehr schönen, doch jetzt verwahrlost und verlassen. Architektonische Kostbarkeiten. Es boomt an allen Ecken und Enden. Viele grüne und schattenspendende Parkanlagen laden die Großstädter zum Verweilen und Luftholen ein. Wir passieren den Fischmarkt, den man riecht, bevor man ihn sieht. Vorbei geht’s am Biomuseum mit der futuristischen Architektur. Weiter auf dem Damm mit dem Blick auf die Silhouette der Stadt, auf die Altstadt, die Brücke de las Americas und auf die Schlange der wartenden Schiffe bei der Einfahrt in den Panamakanal. Dieser Damm (Calgada de Amador) zu den 3 vorgelagerten Inseln soll die einfahrenden Schiffe vor starken Winden schützen. Der Kanal ist der einzige Ort der Welt, an dem der Kapitän das Kommando an einen Lotsen abgeben muss. Diese müssen immer Panamesen sein und werden entsprechend in Panama City ausgebildet. Am größten Einkaufszentrum Mittelamerikas, der Albrook Mall mit 700 Geschäften, verlassen die meisten den Bus. Wir fahren weiter zum legendären Panamakanal vorbei an Vierteln, in denen die andere Seite des Booms zu sehen ist – die Armut, wo kaum was von dem Boom ankommt.

Panama wird vor allem in Europa mit diesem Kanal in Verbindung gebracht. Dieses Land lebt vom Transit und der Containerwirtschaft, dem Schiffsverkehr und den Banken und vor allem von dieser 80 km langen Geldmaschine, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, seit Ende 1999 unter panamaischer Flagge steht und vor allem von China, Japan und den USA genutzt wird. Seit 1914 verkürzt sie die Schiffsroute um die Südspitze Amerikas. Bereits 1879 haben die Franzosen mit dem Bau begonnen, doch Gelbfieber und Malaria setzten dem Vorhaben ein Ende. Nach längerer Unterbrechung beendeten die Amerikaner das Projekt. Diese Seestrecke und die Durchquerung Panamas nach Kalifornien war damals immer noch sicherer als die längere Fahrt durch Nordamerika, auf der man mit Pferdewagen den feindlichen Indianern ausgesetzt war. 1855 fuhr der 1. Zug auf der Ost-West-Bahnlinie, die 1869 fertig gestellt wurde. Auf nur 76 km waren 304 Brücken und Tunnel notwendig. Mit 8 Mio. US Dollar war sie zu ihrer Zeit die teuerste je gebaute Zugstrecke. Vor allem Silber und Gold wurden auf dem Landweg befördert. 1913 war hier die höchste Auslastung pro Kilometer aller Zugstrecken der Welt. Doch auch dieses monumentale Bauprojekt durch den Dschungel und die Berge hat man unterschätzt, es gab schätzungsweise 20.000 Tote. Seinerzeit wusste man noch nicht, dass Moskitos Krankheitsüberträger von Malaria und Gelbfieber sind. Ein großes Problem war die Entsorgung der Leichen. Lösung: Sie wurden in Fässern konserviert und an medizinische Fakultäten verschickt. Vom Erlös wurde in der panamaischen Kanalzone ein Krankenhaus gebaut.

In holzvertäfelten Waggons mit Teppichen, Jalousien und Aussichtsbereichen reisten die gutbetuchten Fahrgäste. Zu gerne hätten wir, auch ohne diesen Luxus, die Bahnfahrt von Panama City nach Colón, die noch immer zu den schönsten Zugreisen Amerikas zählt, unternommen. Doch leider ist der Personenverkehr derzeit bis Mitte Januar eingestellt.

Nun stehen wir in brütender Mittagshitze auf der Plattform der Miraflores-Schleuse und bewundern eines der größten Bauwerke der Welt, das von 2007-2016 erweitert wurde, um noch größeren Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen. Für viele das 8. Weltwunder! Interessant, den regen Verkehr der Frachtschiffe in der beeindruckenden Anlage mit den gewaltigen Schleusentoren zu beobachten. Hier, nach dieser letzten Schleuse, erreichen sie wieder das offene Meer, den Pazifik, und die Schiffseigner sind um zwischen 200.000 – 800.000 US Dollar leichter. Dank dieser Einnahmen gehört Panama zu den reichsten Ländern Süd- und Zentralamerikas. Im Verlauf der Strecke über 3 Schleusen werden diese Ozeanriesen um 30 m angehoben bzw. abgesenkt und durchfahren den größten künstlich angelegten See, den Lago Gatún und danach einen 13 km langen Spalt durch die Berge. Aufgrund dieses Höhenunterschieds verliert der Kanal bei jeder Schleusung Millionen Liter Wasser. Der Klimawandel gefährdet den Betrieb durch Wassermangel aufgrund sinkender Niederschläge und Verdunstung zusätzlich. Der See kann die Route mit immer weniger Wasser versorgen.

Wir durchkämmen die Altstadt von Panama City mit ihren engen Gassen, Kirchen und der Kathedrale, die zu den größten Mittelamerikas gehört, doch leider geschlossen ist. Hier finden sich die ältesten Einrichtungen und Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Einige noch im Originalzustand erhaltenen Kolonialbauten, die schon bessere Tage gesehen haben. Hinter kolonialen Fassaden, die man stehen lässt, wird jedoch fleißig gearbeitet. Unverkennbar sind die Frauen der Kuna, einer indigenen Volksgruppe. Farbenfroh sind sie gekleidet mit roten Kopftüchern und Perlenschmuck an Beinen und Armen, woran man sie – egal wo auch immer in Panama – erkennt.

Der Park Metropolitano verfügt als einziger Stadtpark in Lateinamerika über einen tropischen Regenwald. Hier begegnen wir den ersten Brüll- und Kapuzineraffen und schönen Exemplaren des nach dem Land benannten Panama-Baumes mit unverkennbarem Wurzelwerk.

Weihnachten steht vor der Tür. Trotz Dekoration, meist viel Kitsch, will keine Festtagsstimmung aufkommen. Anders als geplant verbringen wir diese Tage im Hotel. Ein Mordsspektakel ist hier in Vorbereitung, worauf wir keine Lust haben. Mit einem schönen Essen – auf’s Zimmer bestellt – verbringen wir einen gemütlichen Abend und sind in Gedanken daheim, wo wir die nächsten Weihnachten wieder feiern werden.

Nun endlich, nach 14-tägiger Verspätung, können wir am 28. Dezember den Husky im Hafen von Colón unversehrt in Empfang nehmen. Ungeduldig, doch gut erholt nach den langen Hotelaufenthalten, sind wir gespannt auf Neues und Unbekanntes.

Der nächste Reiseabschnitt durch Mittelamerika beginnt.

Bevor es zurück nach Panama City geht, machen wir Halt im bunten Cacique und besichtigen das kleine Dorf Portobello mit seiner Festungsanlage. Dieses karibische Fischerdorf war einst der größte spanische Hafen in ganz Zentralamerika – kaum zu glauben! Oh wie schön ist Panama! Noch können wir Janoschs Kinderbuchtitel – den viele Deutsche kennen – nicht zustimmen. Einem sintflutartigen Regen die ganze Nacht durch, bis mittags tags darauf, sind wir ausgesetzt.

Lange müssen wir suchen, um einen idealen Standplatz am Strand für das Jahresende zu finden. Mal türmt sich Holzschwemmgut am Strand, mal ist dieser schattenlos und wir sind der gleißenden Sonne ausgesetzt, mal ist er von Bade- und Sonnenhungrigen überlaufen. Bei Fallarón, der Playa Blanca, einem der schönsten Strände, werden wir fündig. Gegen Mithilfe – Stephan recht Laub zusammen – können wir auf dem Restaurantparkplatz stehen, die sanitären Anlagen nutzen und leckeres Essen genießen. An Silvester hat das Lokal geschlossen, umso spektakulärer liefern sich 2 Hotels einen Wettbewerb um das schönste Feuerwerk.

Bereits morgens um 9 Uhr quält sich am Neujahrstag eine Autoschlange durch das nur aus wenigen Häusern bestehende sandige Fallarón, das seine Authentizität erhalten hat, und wartet mit lauter Musik auf den Einlass auf das Restaurantgelände. Sowohl im Lokal, in dem inzwischen ein DJ seinen Job mit ohrenbetäubender Musik angetreten hat, als auch am Strand versucht man einen guten Platz zu ergattern. Wir flüchten. In entgegengesetzter Richtung, vorbei an Blechlawinen, die sich an jedem Strandzugang stauen. Hinauf in die etwas kühleren Berge nach El Valle de Anton. Auf 600 m liegt diese Kleinstadt im zweitgrößten besiedelten Vulkankrater der Erde mit einem Durchmesser von 6 km. Viele Amerikaner haben sich hier niedergelassen und geben dem Ort ein besonderes Flair. Wanderwege, teils über beeindruckende Hängebrücken – nichts für mich! – führen durch Wälder und zu Wasserfällen. Trotz der Aussicht auf kühlendes Nass fahren wir weiter durch schöne Natur. Passieren Pintada, besichtigen die älteste Kirche (1520) Lateinamerikas mit stark ausgeprägtem indigenen Einfluss, in Nata. Einen kurzen Abstecher machen wir zu den Salinen von El Salado. Das kleine Fischerdorf bietet einen Blick in den Mangrovenwald und einen noch weiteren in die unendliche Weite des Pazifiks. Unser nächstes Ziel ist die Halbinsel Azuero.

Was für eine Ruhe herrscht hier am kleinen Hafen von Paris am träge dahinfließenden Río Santa María. Zum Schwimmen nicht empfehlenswert – es gibt Krokodile und davon nicht wenige, sagt uns ein alter Fischer.

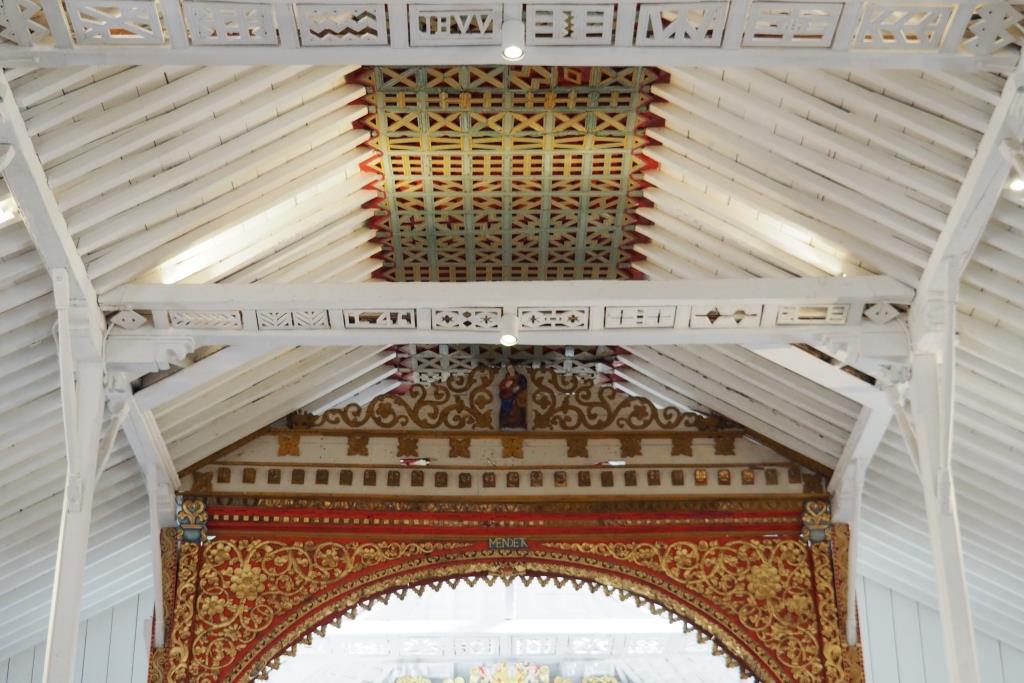

Weiter geht es über Chitré die Küste entlang. Immer wieder steuern wir Strände an, teils wunderschön, doch auch solche, die wir uns so nicht wünschen. Wir passieren kleine verschlafene Dörfer, in denen meist nur die Kirche von nennenswerter Bedeutung ist. So werfe ich in Villa de los Santos einen Blick ins Kircheninnere, das zum nationalen Kulturgut zählt.

An der Playa Cambutal entdecken wir ein traumhaftes Fleckchen Erde. Einen Stellplatz unter schattenspendenden Palmen, direkt am Pazifik. Eine primitive, aber funktionstüchtige und private Dusche am Baum nebenan. In 20 m Entfernung ein kleines ruhiges, einfaches Restaurant, auf dessen Grundstück wir gegen Verzehr stehen können. Der Strand menschenleer, verschont von Plastikmüll und Schwemmholz. Nur Meeresrauschen und exotische Vogelstimmen unterbrechen diese paradiesische Stille. Sanft schlagen die Wellen an den breiten Strand. Was wollen wir mehr? Oh wie schön ist Panama! Ob wir Janoschs Paradies nun gefunden haben?

Ein besonderes Ereignis nicht nur für uns erleben wir bei Ankunft der Fischer. Stolz präsentieren sie einen 110 kg schweren und knapp 2,5 m langen Speerfisch, einen Marlin, mit dem sie 1,5 Std. an der Angel gekämpft haben. Im warmen Pazifik, im Mittelmeer und indischen Ozean können diese Fische 20 J. alt und bis zu 1 Tonne schwer werden. Knapp eine Stunde später wird uns davon ein ordentlich großes Filetstück (in Konsistenz und Farbe ähnlich Hühnchenfleisch) in herrlicher Knoblauchsoße mit buntem Salat und Pommes serviert. Frischfisch – frischer geht es nicht!

Nun wird es schlagartig voll, der Geräuschpegel steigt. Vorbei ist es mit der idyllischen Ruhe. Schnell sind wir umzingelt von Autos, Zelten, Hängematten, Tischen und Stühlen. In einen besonders bequemen wird die Oma verfrachtet. Das Radio wird aufgedreht, jedes mit seiner eigenen Musik. Außer uns scheint das keinen zu stören. Grillfeuer räuchern uns ein. Schön dieses Familienleben zu beobachten, doch wir zirkeln uns durch dieses Chaos, ehe es zu spät ist. Fischgesättigt verabschieden wir uns vorerst von der Küstenregion und fahren über Santiago, San Francisco durch schönes Hochland zum Bergdorf Santa Fé. Einen kurzen Zwischenstopp legen wir an einem Balneario, einem Wasserfall mit natürlichem Badebecken, ein.

Ländlich, ruhig und still ist es in Santa Fé. In den Morgenstunden Hähnekrähen statt Papageiengeschrei. Ein Bergkamm und ca. 50 km durch den Regenwald auf neu gebauter Straße (2021) trennen uns von der Karibik. Nebel wabert über dem Tal. Dieser und der aufkommende Regen verhindern sicher manch schöne Blicke. Kurvenreich und sehr steile Abschnitte bringen den Husky an sein Limit. Das schlechte Wetter und ein beunruhigendes Geräusch im 1. Gang lassen uns umkehren.

Bei bedecktem Himmel und auf zunächst miserabler Straße biegen wir auf die 4-spurige Panamericana ab. Ca. 120 km durch grüne, hügelige, nahezu unbewohnte Gegend, die bis kurz vor Las Lajas in große Viehweiden übergeht. Mit 12 km ist der Strand von Las Lajas der längste Panamas und jetzt am Wochenende an den Zugängen von Sonntagsausflüglern überlaufen. Am Montag wieder menschenleer.

Enttäuscht ist Stephan, dass die Rumfabrik „Carta Vieja“ bei Alanje für Besichtigungen coronabedingt geschlossen ist.

Von der schwülen Küste geht es nun erneut hinauf auf 1000 m durch unterschiedliche Vegetationszonen.

Inmitten der kühlen Kordillerenhänge, umgeben von schöner Landschaft liegt unser letztes Ziel in Panama, die Kleinstadt Boquete, das Zentrum der Kaffeeindustrie am Fuße des höchsten Berges des Landes, dem inaktiven Vulkan Barú. Der kräftige Arabica-Kaffee wächst hier unter schattenspendenden Bäumen und Bananenstauden und lässt dem Kaffeejunkie Stephan das Herz höher schlagen. Hier gedeiht auch die preisgekrönte Geisha-Bohne. Die teuerste Kaffeesorte der Welt mit ihrem einzigartigen Geschmack, dem geringeren Säuregehalt, die an Tee erinnert und deshalb vor allem in Asien beliebt ist. Der Name stammt aus Äthiopien, dem Mutterland des Kaffees. Teuer, ca. 80 Euro/500 g, 10 Euro für eine kleine Tasse deshalb, weil sie eine bestimmte Höhenlage braucht, nicht sehr ertragreich ist, der perfekte Zeitpunkt für die Ernte gewählt werden muss. Außerdem wachsen die Äste senkrecht, statt waagrecht, was die Ernte erschwert. Erdbeeren werden gerade geerntet, Blumen wie Rosen und Orchideen wachsen unter Foliendächern.

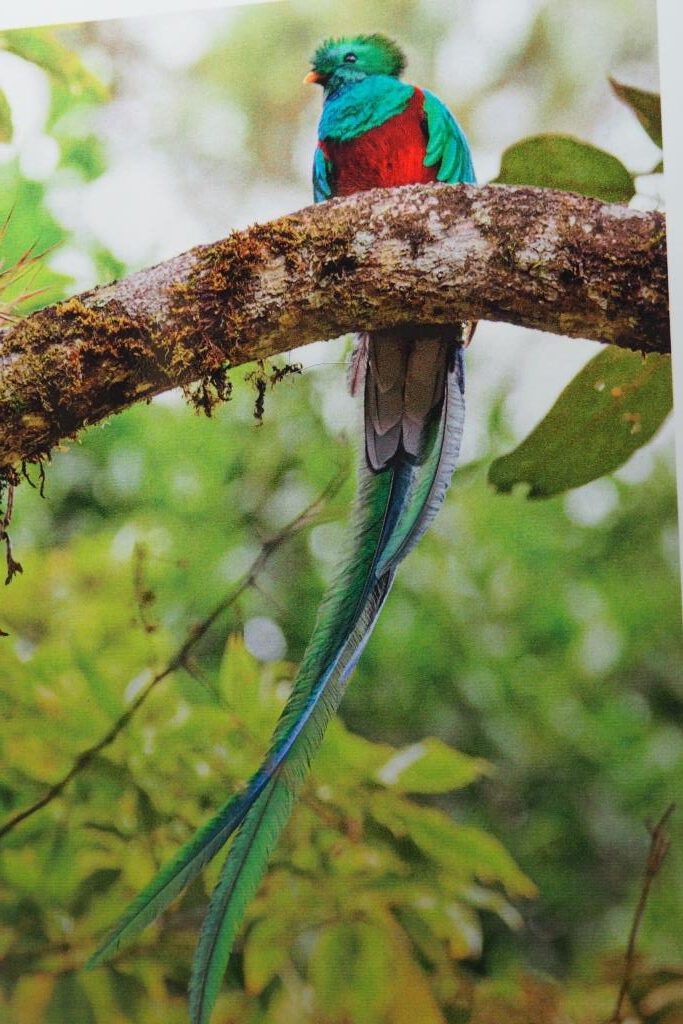

Immergrün sind die Berge, die jetzt nebelverhangen sind. Es regnet immer wieder auf 1200 m, wo wir die nächsten 4 Tage verbringen werden. Statt Meeresrauschen rauscht neben unserem Standplatz ein Gebirgsbach und der Wasserfall San Ramón. Eine Wanderung in dieser idyllischen Region, der frischen Bergluft im dichten Wald, in dem wir den scheuen Quezal, den bunten Göttervogel und Wappenvogel Guatemalas, entdecken wollten, entfällt. Dennoch schaffen es immer wieder für wenige Momente einige Sonnenstrahlen durch den Wolkenhimmel und zaubern einen wunderschönen Regenbogen über das Flusstal. Farbenfroh ist die Blumen- und Kaffeemesse, die hier jeden Januar für 10 Tage stattfindet.

Eine schöne Strecke führt an Caldera vorbei wieder in die Küstenregion. Im kleinen indigenen Dorf El Silencio lassen wir uns ein traditionelles Essen servieren. Gebackene Bananen, Knödel aus Bananenmark mit würziger Soße, frittierte Maisteigfinger und Salat. Von hier aus unternehmen wir einen Bootsausflug in das Feuchtgebiet San San Pond Sak, in der Hoffnung die dort heimischen Seekühe / Manatíes zu sehen. Diese Vegetarier fressen Bananen, Blätter, Algen und am Ufer wachsendes Gras. Offensichtlich haben sie sich bereits tags zuvor sattgefressen, die Aussichts- und Köderplattform, auf der wir lautlos über eine Stunde gewartet haben, blieb verwaist. Der deutsche Konzern Rewe hat das Gelände in weitem Umkreis aufgekauft, um die Renaturierung der ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen zu garantieren. Ein ökologisches Feigenblatt?

Nicht mehr weit ist es jetzt ins Nachbarland Costa Rica.

18. Bericht – 24.03.2023

Costa Rica

Nach den üblichen Grenzformalitäten sind wir im zweiten Staat Zentralamerikas angekommen – Costa Rica!

Klein ist dieses Land, vergleichbar mit Niedersachsen. Doch darin finden sich über 350.000 Tierarten, davon einige endemisch. Über 1000 km Küstenlinie, einige davon menschenleer. Zwei Ozeane, die an der schmalsten Stelle nur 180 km trennen. Vulkane, 10 davon sorgen immer wieder durch ihre Aktivität für Überraschungen. Ein Land für Naturliebhaber! Ca. 30% der Fläche steht unter Naturschutz, so viel wie in keinem anderen Land der Erde. 1969 hat Costa Rica mit seiner Naturschutzpolitik, für die die Touristen ihre Geldbeutel weit öffnen müssen, begonnen. Die vielfältige Flora und Fauna ist allerdings auch außerhalb der Schutzgebiete zu erleben. Innerhalb eines Tages kann man problemlos das Land vom Atlantik / von der Karibik zum Pazifik durch verschiedene Vegetations- und Klimazonen und 1000 m Höhenunterschied durchqueren.

Doch wir lassen uns Zeit, rollen gemächlich Richtung Norden nach Puerto Viejo de Talamanco. Die Strecke führt meist vorbei an gigantischen Bananenplantagen. Aufgrund kohlehaltiger Gesteinspartikel, die von den Flüssen aus den Bergen angeschwemmt werden, ist der Strand in Puerto Viejo schwarz. Viele Touristen finden hier eine entspannte karibische Atmosphäre.

Wir finden einen schönen Standplatz bei Manzanillo am Ende eines Flusses, der durch eine schmale Sandbank vom Atlantik getrennt ist. Vom Salzwasser ins Süßwasser! Auf tierische Begegnungen müssen wir nicht lange warten. Die hohen Bäume werden von einer Kolonie von Brüllaffen bevölkert. Achtet man auf bewegtes Gezweig, sind sie schnell auszumachen. Die Alten sind faul, bewegen sich nicht gern. Man muss sich auch kaum bewegen, der Tisch ist reich gedeckt.

Von hier aus starten wir zu dem Ara Project Manzanillo / Aufzuchtsprojekt für die großen grünen Aras. Dieser Ara ist eine der bedrohtesten Spezies der Welt. Man schätzt, dass es weltweit nur noch 1000 wild lebende Exemplare gibt, weniger als 300 davon in Costa Rica. Dieses Projekt bemüht sich, durch gezielte Züchtung die Zahl der Tiere zu vergrößern, die genetische Vielfalt zu erweitern und durch anschließende Auswilderung das Überleben der Art zu ermöglichen.

Auf einem Pfad entlang dem Strand im schattigen Küstenregenwald des Nationalparks Cahuita laufen mir Waschbären vor die Linse. Wir beobachten exotische Vögel, Brüll- und Kapuzineraffen. Ohne lang Ausschau halten zu müssen, entdecken wir dreizehige Faultiere, die meist bewegungslos in den Ästen hängen.

Richtung Puerto Limón führt die Strecke direkt an der sandigen, brandungsreichen, mit Kokospalmen bestandenen Küste entlang. Der gewitterschwangere dunkle Horizont bringt die weiß schäumenden Wellen zum Leuchten. Surfer warten auf „ihre“ Welle, um sie abzureiten.

In Puerto Limón werfen wir einen vorerst letzten Blick auf das karibische Meer. Gewaltige Bananenplantagen ziehen sich wieder kilometerweit die Strecke entlang. Schnell wachsend ist die Bananenpflanze. Nach 7 bis 9 Monaten treibt sie bereits eine Blüte aus. Nach weiteren 3 Monaten können die Früchte geerntet werden. Die Mutterpflanze stirbt ab, ein neuer Trieb hat sich bereits gebildet und trägt wieder nach einem Jahr Früchte, die von unten nach oben wachsen. Immer größere Früchte werden gezüchtet, um den europäischen und nordamerikanischen Normen zu entsprechen. Kunstdünger sorgt für höhere Erträge. Doch nach 8-10 Jahren ist der Boden so ausgelaugt, dass er für mehrere Jahre brachliegen muss. 30.000 Hektar Regenwald allein in Costa Rica wurden in den letzten 10 Jahren gerodet, um neue Anbauflächen zu gewinnen.

Die Schranken auf der Strecke sind offen, was bedeutet, dass keine Sprühflugzeuge mit Pestiziden unterwegs sind, die die Plantagen einnebeln. Diesem Sprühnebel sind auch die in den Plantagen befindlichen Hütten der Arbeiter mit ihren Bewohnern ausgesetzt. Überdurchschnittlich hoch sind in diesen Regionen Krebserkrankungen und Säuglingssterblichkeit, die von den Bananenmultis abgetan werden. Ebenso wenig interessiert diese die Gesundheit der Arbeiter, die unter der knochenharten 6-Tage-Woche leiden. Ein Bündel Bananen wiegt zwischen 35 und 50 kg, die bei schwüler Hitze und einem Tageslohn von ca. 20 Dollar geschleppt werden müssen. Chemikalien, die in Europa schon längst verboten sind, lässt die Zahl der unfruchtbaren Männer und Frauen steigen. Klagen werden abgewiesen, und – wenn überhaupt – mit einer Entschädigung von 7500 Dollar „erledigt“. Ein weiteres Dilemma sind die Insektizidhaltigen Plastiktüten um die Früchte, die vor Vögeln und Schädlingen schützen sollen. Durch Entwässerungskanäle gelangen diese oft in die ohnehin schon verseuchten Flüsse, ins Meer. Schildkröten sehen die Tüten als Quallen an und verenden qualvoll daran.

All dies wird in Europa viel zu wenig zur Kenntnis genommen und würde so manchen Konsumenten vielleicht zum Nachdenken bringen.

Auf einer Rundtour über Tucurrique, vorbei am Stausee Cachí, kommen wir nach Orosí, wo wir die älteste Kirche (Bauphase 1743-66) des Landes besichtigen.

Sonntagsverkehr herrscht auf schöner Bergstrecke Richtung Cartago. Im Gegensatz zu den leuchtend weißen Vulkanen in Kolumbien sind diese hier meist bis zum Kraterrand grün bewaldet und hinter einer Wolkenschicht versteckt. Abgeerntete, gigantische Zuckerrohrfelder wechseln sich auf 1300 m mit Kaffeepflanzungen ab.

Unter großen Folienflächen wachsen Tomaten. Unter abgedunkelten Netzen wachsen Farne für den Export, v.a. in die Gartencenter nach Nordamerika.

Einen Stopp legen wir in Cartago am Fuße des Vulkans Irazú ein, der zu den unberechenbarsten des Landes zählt. Die majestätisch wirkende Wallfahrtskirche (Bauzeit 1912-1930 nachdem ein Erdbeben die Originalkirche von 1681 zerstört hat) beeindruckt sowohl durch ihre Außenfassade als auch durch ihre Innenausstattung. Sie ist die bedeutendste Pilgerstätte Costa Ricas. Eine lange Schlange auf Knien rutschender Pilger bildet sich Richtung Altar.

Im letzten Abendlicht kommen wir in San José, der Hauptstadt Costa Ricas, einer Dritte-Welt-Metropole, an. In einer schönen Hotelanlage etwas außerhalb quartieren wir uns ein, um von hier aus die Stadt zu erkunden. Imposante Hochhäuser strecken sich aus meist heruntergekommenen Häuserreihen. Durch enge Straßen mit ambulanten Händlern und Verkaufsbuden schiebt sich ein endloser Verkehr. Rücksichtslosem, aggressivem Fahren, Hupkonzerten und viel Lärm ist man hier ausgesetzt. Während in anderen Großstädten bisher die Sehenswürdigkeiten um die zentrale Plaza herum gruppiert sind, sind sie hier über die ganze Stadt verteilt. Lange Wege sind nötig, um sie zu entdecken. Das Parlament ist in einem hässlichen Betonklotz mit Fenstern, vergleichbar mit Schießscharten, untergebracht. Zur Zeit des großen Kaffeebooms im 19. Jh. entstand das Nationaltheater. Ein neobarocker Bau in üppigster Ausstattung, angelehnt an europäische Opernhäuser. Marmor, Gold, prunkvolle Malerei europäischer Künstler und Materialien zieren das feudale Foyer. Im Theatercafé genießen wir landestypischen Kaffee und eine Kuchenleckerei. Vorbei am Marktviertel kommen wir zu dem wohl schönsten Gebäude aus der Zeit der Jahrhundertwende, in dem sich die Hauptpost befindet.

Im zentralen Markt, einer überdachten Halle mit Obst- und Gemüseständen sowie Haushaltswaren aller Art, finden sich viele kleine Sodas, einfache Gaststätten, in denen viele Ticos (so nennen sich die Costariqueños) aus den umliegenden Büros preiswert essen. Auch wir genießen hier die landestypische Küche, so dass ich mir im ohnehin überhitzten Camper das Kochen ersparen kann. Wir decken uns auch ein mit verschiedenen süßen Früchten, die wir daheim so aromatisch nicht finden.

Wir besichtigen die Catedral Metropolitana und die Iglesia de la Merced. Die mächtigen Säulen der Kathedrale sind aus Holz, obwohl die Bemalung den Eindruck vermittelt, sie seien aus Stein. Schöne filigrane Holzschnitzereien finden sich an Altären und Kronleuchtern.

In Heredia umrahmt die kubanische Königspalme den zentralen Platz. Eine der ältesten Pfarrkirchen erstrahlt im Inneren in harmonischem Grau und Gold. Daneben gut erhaltene Reste einer Kolonialfestung.

Eine Tour auf schöner Bergstrecke führt uns zur Halbinsel Osa. Von Meereshöhe hoch in den Bergenebelwald passieren wir den höchsten befahrbaren Punkt des Landes und auch den höchsten Punkt der Panamerikana in Zentralamerika, den Cerro de la Muerte, den Todesberg auf 3328 m. Dichter Nebel bei kühlen 10 Grad macht leider einen Rundblick unmöglich.

Im Refugio La Paz Waterfall Gardens erleben wir ein Projekt, das sich der Rettung verletzter oder beschlagnahmter, illegal gehaltener Wildtiere widmet. In einem Gebiet von mehr als 70 ha Nebelwald mit 5 Wasserfällen finden sich verschiedene Affenarten, tropische Vögel – z.B. rote Aras, die zweitgrößte Papageienart Costa Ricas, Kolibris, die durch Zuckerwasser angelockt werden, Insekten, nachtaktive und giftige Frösche. 30 der schönsten und giftigsten Schlangenarten Costa Ricas, denen wir Gott sei Dank nie begegnet sind, können hier in großen Terrarien beobachtet werden.

Hinunter geht es durch den Regenwald des Savegre-Tals auf 300 – 400 m durch verschiedene Flusstäler und unendliche Ananasplantagen der amerikanischen Firma Dole.

Entlang der Küstenstraße, der Costanera, geht es nach Sierpe. Hier findet sich eines der größten Rätsel, das die untergangenen indianischen Kulturen hinterlassen haben: präkolumbianische Granitsteinkugeln. Man schätzt ihr Alter auf 1200 – 1400 Jahre und weiß nicht, wie sie hierhergekommen sind. Einige wurden von den Spaniern halbiert, die darin Goldschätze vermuteten.

Entlang ausgedehnter Ölpalmenplantagen führt uns die Strecke wieder nordwärts.

Über eine abwechslungsreich gegliederte Küste mit schönen, doch überwiegend felsigen Stränden, schroff und steil abfallenden Klippen und kleinen Buchten erreichen wir den Nationalpark Marino Ballena, mit seinem schönen Sandstrand. Hier können wir uns an Ceviche, dem traditionellen kalten Fischtopf, nicht satt genug essen, worüber sich die nette Frau an ihrem Stand freut.

Viele Flüsse Costa Ricas sind im Mündungsgebiet von Krokodilen bevölkert, so auch der Río Tarcoles hinter Quepos. Von der Brücke aus können wir sie, die bis zu 8 m groß werden, im braunen Flussbett direkt unter uns beobachten. Eine schöne, kaum frequentierte Strecke führt an diesem Fluss entlang zurück nach San José. Immer wieder entdecken wir die leider auch vom Aussterben bedrohten roten Aras, die durch ihr lautes Geschrei auf sich aufmerksam machen.

Die kurvenreiche, landschaftlich sehr schöne Route zum populären Vulkan Poás (2708 m) erinnert an heimische Mittelgebirge: grasende Kühe auf Weiden, Zäune, Baumgruppen und vereinzelt kleine Fincas. Frühmorgens sollte man unterwegs sein, um dieses Highlight wolkenfrei vorzufinden. Vom Kraterrand aus beeindruckt das graugrünliche Seeauge, um das herum ständig Fumarolen aufsteigen. Schwefelgeruch liegt in der Luft. Ein einstündiger Fußweg führt durch tropischen Nebelwald mit zum nicht weit davon entfernten, mit Regenwasser gefüllten Nebenkrater, der malerisch gelegenen Laguna Botos. Hier erleben wir den Kontrast zwischen bizarrer Vulkanlandschaft und üppig tropischer Gebirgsvegetation auf 2500 m.

Aus der Zeit der Jahrhundertwende stammt die prunkvolle rote Metallkirche von Grecia. Nur die Altäre bestehen aus filigranem Holzschnitzwerk.

Wenige Kilometer weiter erreichen wir Sarchí, bekannt für die traditionelle Holzbearbeitung. In einem lokalen Holzwerkbetrieb lassen wir uns die Herstellung der buntbemalten, zweirädrigen Ochsenkarren erklären. Diese werden immer noch dort eingesetzt, wo Traktoren nicht hinkommen.

Vorbei an Naranjo geht es in die Berge zum kleinen Ort Zarcero. Hier sind die Thujabüsche zu Figuren und überwölbten Wegen zurechtgeschnitten. Auch für die kommenden Weihnachten werden die Bäume bereits in Form gebracht.

Unser nächstes Etappenziel ist der Vulkan Arenal am gleichnamigen, größten See des Landes. Er ist der jüngste, weltweit aktivste und der gefährlichste dieser Gegend. 1968 gab es ein Erdbeben und einen gewaltigen, unvermuteten Ausbruch, der ein ganzes Dorf auslöschte. In unterschiedlichen Abständen rumort er immer wieder. Seit seinem letzten Ausbruch 2010 verhält er sich ruhig, steht aber dennoch unter ständiger Überwachung. Auf dem Weg dahin werden wir von einem Sturm, wie wir ihn seit Patagonien nicht mehr erlebt haben, durchgeschüttelt. Bis auf die heißen Temperaturen steht er diesen in nichts nach.

Wir finden einen idyllischen Platz in einem Wäldchen bei wieder herrlichem Wetter, direkt am Ufer des Sees mit Blick auf den perfekten Kegel des Vulkans.

Tags darauf Herbststimmung. Nebel und Regen, die uns nicht zu längerem Bleiben motivieren. Kaffee und Kuchen satt, ofenfrische, sündhaft teure Laugenbrezeln genießen wir in einer deutschen Bäckerei.

Wir verlassen den Nebelwald und kommen über das Küstengebirge vorbei an der Halbinsel Nicoya hinunter in die trockenste Provinz des Landes, Guanacaste. Wir erreichen wieder das Meer an dem Strand von Brasilito, wo uns schönes Badewetter empfängt. Hier beobachten wir eine Schulklasse beim Müllsammeln und hoffen, dass dies eine nachhaltige Wirkung haben wird…

Liberia, die zweitgrößte Stadt Costa Ricas, umfahren wir, der Vulkan Rincón de la Vieja ist hinter den Wolken nur zu erahnen. Ein paar Tage verbringen wir auf der idyllischen Finca eines Schweizer Ehepaars. Mehrere ausgeschilderte Wanderwege führen durch das weitläufige Gelände. Auch hier werden wir vom Baden im Fluss abgehalten – immer wieder zeigt sich wohl ein Krokodil, das wir allerdings nicht zu Gesicht bekommen. Unüberhörbare Urwaldgeräusche umgeben uns. Deutlich machen sich die Brüllaffen in den Baumwipfeln bemerkbar. Legen sie erst einmal los, so ist an einen ruhigen Schlaf vorerst nicht zu denken.

Nur noch 10 km sind es bis zur Grenze zum Nachbarland Nicaragua.

19. Bericht – 05.04.2023

Nicaragua, Honduras, El Salvador

Nach Panama und Costa Rica bin ich über die nachfolgenden Länder ein wenig besorgt und sehe diesem Reiseabschnitt mit einem etwas mulmigen Gefühl entgegen. Man hört viel, man liest viel über diese Staaten. Meist Negatives. Doch wir wollen uns einen eigenen Eindruck verschaffen, unsere eigenen Erfahrungen sammeln. Mit wachsamen Augen und größerer Vorsicht machen wir uns auf den Weg nach Nicaragua.

Nach einem chaotischen, dreistündigen Grenzübertritt fahren wir auf der Panamericana am langen LKW-Stau vorbei Richtung Sapoa. Nicaragua ist das größte Land Mittelamerikas und bekannt für seine Seen und Vulkane. Von Dezember bis April ist es heiß, sonnig und trocken. Es ist Mitte Februar und SEHR! heiß. Auf der weiteren Fahrt ist nicht mehr allzu viel von Costa Ricas Wohlstand zu sehen. Pferdefuhrwerke, Fahrradrikschas und Zweiräder sind hier die gängigsten Fortbewegungsmittel.

Entlang geht es an dem riesigen Nicaraguasee mit Blick auf die Insel Ometepe und die Zwillingsvulkane, die die Insel bilden. Dieses Naturparadies steht als erstes Highlight auf unserem Programm. In San Jorge verbringen wir die Nacht am Hafen, um tags darauf mit der Fähre überzusetzen. Doch wir vertagen dieses Vorhaben – viel zu aufgewühlt und sturmgepeitscht ist der See.

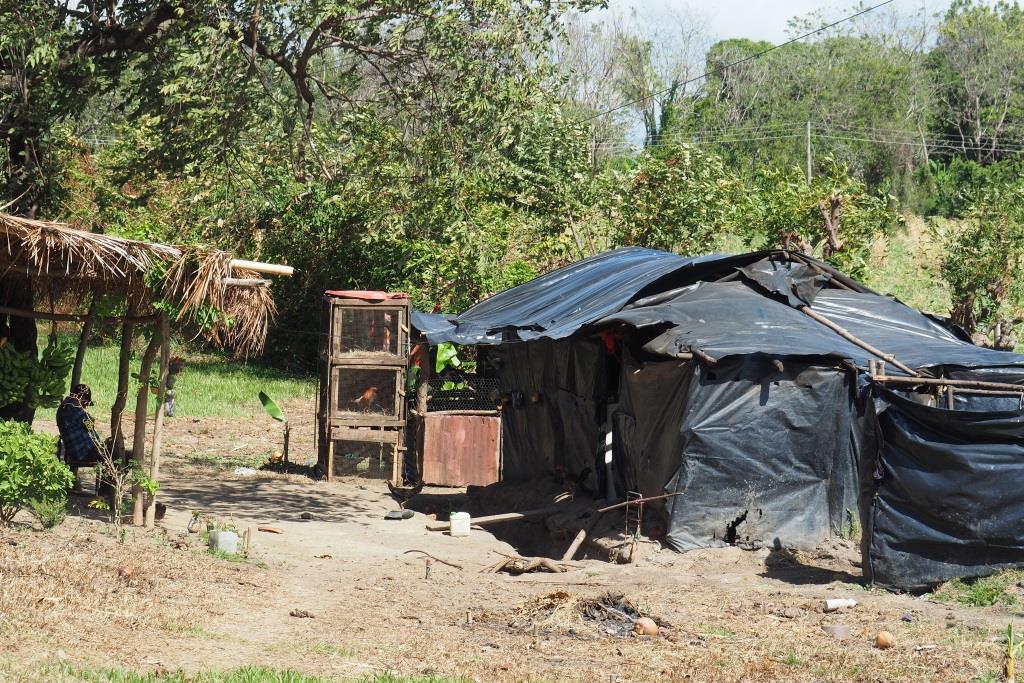

Wir befinden uns auf der Fahrt nach Granada. In ländlicher Umgebung finden sich ärmliche Behausungen aus Wellblech, Brettern und sonstigem Sammelsurium zusammengebastelt. Trostlos ist auch die Natur jetzt in der Trockenzeit. Braunes, trockenes Weideland, kahle Bäume, ausgetrocknete Bachbetten.

Es ist Sonntag in Granada, der Verkehr auf den Straßen hält sich in Grenzen, bei lauter Musik und Feierlaune bevölkert man das Seeufer. Kaum im Zentrum der Stadt angekommen – der Schrecken sitzt uns heute noch in den Knochen – ein Knall, ein Schrei, vor uns liegen zwei Personen, dazwischen ein Motorrad. Die Helme liegen weit entfernt, von Schutzkleidung keine Spur – in T-Shirts und kurzen Hosen rast man hier kreuz und quer durch den Verkehr. Gott sei Dank gab es keine Kopfverletzung. Schaulustige kommen aus allen Richtungen angerannt. Die Polizei lässt auf sich warten. Noch länger der Krankenwagen. Die Sozia und wir bleiben unverletzt, doch der Motorradfahrer muss mit einem Oberschenkelbruch und verletzter Kniescheibe ins Krankenhaus transportiert werden. Die Kameras der Polizei klicken, doch Zeugenaussagen werden nicht aufgenommen. Wir müssen dem Beamten auf’s Revier folgen, sitzen dort stundenlang fest. Stephan werden Fahrzeugpapiere und Pass abgenommen, nur ich darf das Gebäude verlassen, um Essen und Trinken zu holen. Dann die Horrornachricht: Bei Personenschaden ist immer der andere schuld. Also Stephan, trotz ordnungsgemäßem Spurwechsel und funktionierendem Blinker. Für uns völlig unverständlich – doch in diesen Ländern ist die Rechtsprechung sehr fragwürdig. Dennoch, trotz dickem Hals, der immer dicker wird, bemühen wir uns, die Füße still zu halten, ruhig und höflich zu bleiben. Wir sitzen am kürzeren Hebel! Als die Möglichkeit einer Gefängnisstrafe erwähnt wird, setzt sich Stephan – inzwischen sehr nervös geworden – mit der deutschen Botschaft in Verbindung, die uns die Adresse eines Rechtsanwalts mitteilt. Granada dürfen wir nicht verlassen, müssen ständig über unseren Aufenthaltsort informieren. Wir quartieren uns in einem kleinen, netten und familiären Hotel ein. Es gehört einer privaten Initiative an, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten, nicht auf der Straße zu landen bzw. sie von dort zu holen. 80% des Gewinns wird in dieses Projekt gesteckt. Auch den Service dieses Hotels übernehmen Jugendliche, denen man den einen oder anderen Fauxpas nachsieht. Hier und auf den Erkundungsgängen in die Stadt versuchen wir uns abzulenken, was nur schwer gelingt.

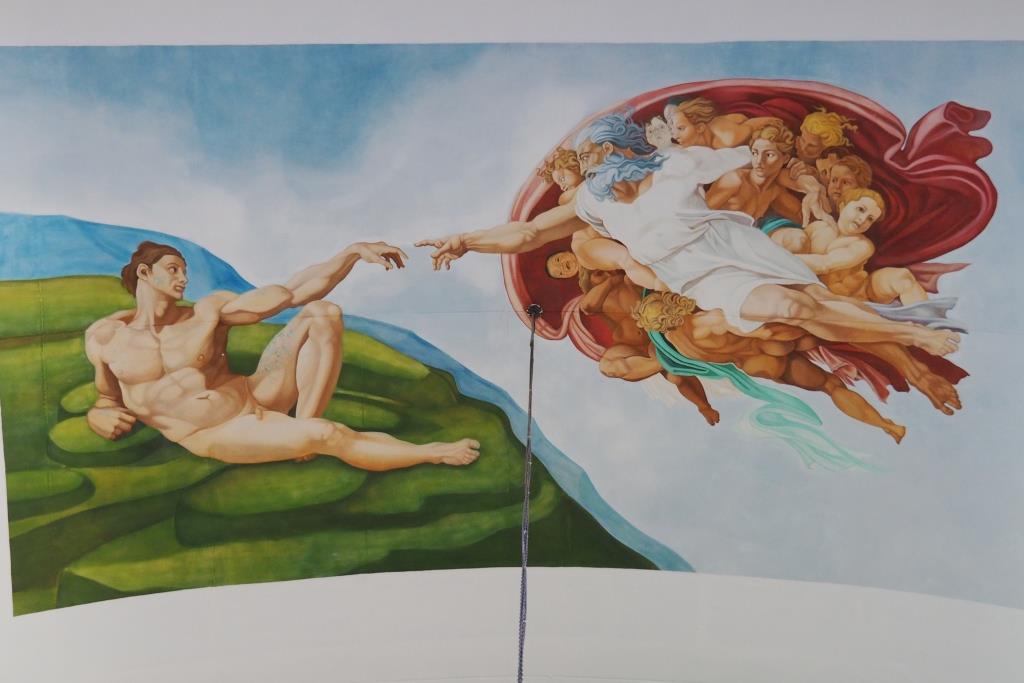

Wir bummeln durch das guterhaltene und farbenfrohe historische Stadtzentrum, eines der ältesten und wohl auch zu den schönsten Lateinamerikas gehörenden Ensembles direkt am Nicaraguasee. Charmant und sympathisch wirkt diese Kolonialstadt mit ihrem ländlichen Flair. Mehrmals schlendern wir durch die kopfsteingepflasterte Fußgängerzone, besichtigen verschiedene Kirchen, u.a. die Kathedrale mit ihren imposanten Deckengemälden, das Schokomuseum, spazieren die Uferpromenade am See entlang. Der trublige Markt zieht sich beidseits der Straße hin, dazwischen quält sich der Verkehr. In den bunten einstöckigen Häusern finden sich viele Geschäfte und Restaurants. Mit einer Pferdekutschfahrt – was eigentlich so gar nicht unserem Stil entspricht – verschaffen wir uns durch Doña Carmen einen Eindruck der Bezirke um das Zentrum herum. Doch nur kurzfristig macht all dies den Kopf frei.

Informationen sickern keine durch, wir werden hin- und im Ungewissen festgehalten. Nach zermürbenden acht Tagen rät uns der stets freundliche und verständnisvolle Polizist, dass wir das Land möglichst schnell verlassen sollen. Er würde den Vorgang der Staatsanwaltschaft gegenüber hinauszögern, um Stephan einen langwierigen Prozess und einen möglichen Gefängnisaufenthalt zu ersparen. Ein Kuvert mit 500 US-Dollar, Fahrzeugpapiere und Pass wechseln die Besitzer – es lebe die Korruption! Steckt hinter all dem eine Angstmache, ein System, eine Taktik? Der Verdacht liegt nah, doch die Gefahr ist real. Fest steht, er hat uns „den Arsch gerettet“ und sich das Kuvert „verdient“.

Wir verzichten auf all die Sehenswürdigkeiten, die uns Nicaragua noch geboten hätte, u.a. die Insel Ometepe, das Naturreservat Mombacho, den Nationalpark Masaya, die Kolonialstadt León, den Somoto-Canyon, die Bootstour auf dem größten Binnensee Mittelamerikas mit seinen über dreihundert winzigen Inselchen, die durch eine gewaltige Explosion des Mombacho-Vulkans entstanden sind. Nichts wie raus aus dem Land! Noch nie haben wir eine Grenze so herbeigesehnt. Am Managuasee entlang mit dem Blick auf verschiedene Vulkane zähle ich jeden einzelnen der 220 km zwischen uns und der Freiheit Honduras‘.

Aufatmen! Die Flucht vor der nicaraguanischen Staatsanwaltschaft ist uns gelungen. Honduras soll ein tolles Land sein, doch wir wollen uns hier nicht länger aufhalten, nehmen die kürzeste Strecke auf der Panamericana von Somotillo in Nicaragua zur Grenze von El Salvador bei San Andrés. Wir verzichten auf die Besichtigung der Ruinen Copán – noch viele Maya-Stätten warten auf dem weiteren Weg. Bei 40 Grad passieren wir Landstriche in bitterster Armut, noch verwahrloster sind hier die Menschen und deren Behausungen. Nirgendwo sonst wird so viel gebettelt. Nichts für Zartbesaitete. Selbst die Hunde finden nichts im Müll, sind bis auf die Knochen abgemagert. Einige sind dem Schwerlastverkehr, der hier entlangdonnert, zum Opfer gefallen. Ebenso ein Rind, das bereits mumifiziert am Straßenrand liegt. Was für einen Gestank wird der Pferdekadaver noch verbreiten, bis auch er diesen Zustand erreicht hat? Doch die Nasen hier sind wesentlich unempfindlicher. Man wird in dieses Leben hineingeboren. Viele werden nie ein anderes kennenlernen. Brandgeruch erfüllt die Luft. Immer wieder züngeln Feuer die Gott sei Dank unbewohnten Hänge hinauf.

Bevor wir an einer Tankstelle übernachten, nehmen wir einen kleinen Imbiss in dem nahegelegenen Fast-Food-Restaurant. Drei kleine, total verdreckte Buben in viel zu großen, löchrigen Plastiklatschen drücken ihre Nasen am Fenster platt, ihre Augen auf unsere Teller gerichtet. Mein Appetit hält sich dadurch in Grenzen. Ich beschließe, dass sie wenigstens heute nicht mit hungrigem Magen ihre Nachtlager – wie auch immer diese aussehen mögen – aufsuchen müssen. Gegen das Versprechen, dass der Müll in der Tonne und nicht auf der Straße landet, spendiere ich ihnen ein Abendessen. Es ist so deprimierend – und das im 21. Jahrhundert!

Die letzte Nacht in Honduras verbringen wir an der Küste in San Lorenzo auf dem abgeschlossenen, von 6 Hunden bewachten Parkplatz des sehr schönen Restaurants eines deutschen Auswanderers. Er freut sich, wieder einmal Deutsch sprechen zu können und nutzt die Gelegenheit ohne Punkt und Komma. Er ist 80, seit 45 Jahren lebt er hier, die Pistole immer griffbereit im Hosenbund. Es wird uns wieder einmal deutlich, wie weit auseinander die Schere zwischen arm und reich klafft.

Seit einem Jahr, seit dem neuen Präsidenten und dem Ausnahmezustand, ist El Salvador sicher. Rigoros wurden Kriminalität bekämpft und die Banden zerschlagen. In diesem winzigen Land liegen die meisten Attraktionen im Westen dicht beieinander.

Auf abenteuerlicher Piste steuern wir unseren ersten Übernachtungsplatz an, die Laguna Alegria. Die Luft ist sehr schwefelig, was uns leider von einem längeren Aufenthalt abhält.

Es zieht uns weiter ans Wasser. An der Playa Las Hojas mit ihrem wunderschönen Ambiente verbringen wir einige Tage. Noch ist es ruhig. Auf die Touristenströme, die in 2 Wochen mit Beginn der Hauptsaison einfallen werden, bereitet man sich emsig vor. Wir pendeln zwischen dem hauseigenen Pool und dem wilden Pazifik mit seinen starken Strömungen. Hier probieren wir zum ersten Mal das traditionelle salvadorianische Alltagsgericht, die Pupusas: Teigfladen aus Maismehl, gefüllt u.a. mit Käse, Schweinefleischpaste, dazu herzhaften Krautsalat und wässrig-pikante Tomatensoße. Für die arbeitende Bevölkerung werden sie zwischen 4 und 8 Uhr morgens und ab 18 Uhr zubereitet – eine sättigende Mahlzeit. Als Ausländer outen wir uns, indem wir Besteck verlangen, und erfahren: Das isst man mit den Fingern. Für uns werden diese Pupusas zum Leibgericht, das wir inzwischen sehr vermissen.

In San Salvador, der Hauptstadt, bekommt man trotz Armut Lebensfreude pur zu spüren. Bewundernswert! Musikgruppen ziehen in der quirligen Ausgehmeile durch die Straßen, beleben mit ihren Rhythmen die Plazas. Sie ziehen umher von Platz zu Platz. Alt und Jung tanzen und feiern. Auch meine Beine können nicht ruhig bleiben. Viel Schönes, restauriertes Koloniales gibt es zu sehen. Es dominiert das morbide Flair halb verfallener Prachthäuser. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen das Wahrzeichen der Stadt, die Kathedrale, das 1917 eingeweihte Nationaltheater und die Kirche El Rosario. Diese wurde 1971 fertiggestellt und wirkt als Kirche mit ihrer Betonfassade und dem Tonnendach auf uns etwas ungewohnt. Zu gerne hätten wir das Innere besichtigt, von dem man sagt, dass es vielleicht die schönste Kirche Zentralamerikas sei. Doch sie wird leider gerade in diesem Moment zugeschlossen. Auffallend ist, wie sich die Chinesen hier „einkaufen“. Die meisten Supermärkte und großen Baugerüste sind fest in ihrer Hand.

Auf einem entspannten Spaziergang durch den Jardín Botánico führen Kieswege und kleine Brücken an beschilderten Baum- und Pflanzeninseln vorbei zu Teichen mit Wasserfällen. Fische und Schildkröten warten auf das Futter der Besucher. Eine besondere Attraktion sind die an den Menschenstrom gewöhnten Leguane. Hier leben sie in Sicherheit, während sie auf den Landstraßen oft platt gefahren werden.

San Salvador ist umgeben von grünbewaldeten Vulkanen. Ein anstrengender, aber lohnender Morgenspaziergang auf 1800 m führt uns um den Krater des EL Boquerón. Innerhalb dieses Kraters erhebt sich ein kleiner perfekter Kegel, der 1917 bei einem Ausbruch entstanden ist. Ein Vulkan innerhalb eines Vulkans.

Auf dem weiteren Weg fallen uns schöne naive Wandmalereien ins Auge. Die Ausgrabung der Ruinen Joya de Cerén (UNESCO-Weltkulturerbe) werden als das amerikanische Pompeji bezeichnet und geben Auskunft über die Architektur und das alltägliche Leben einer kleinen Maya-Siedlung. Diese wurde 595 n. Chr. bei einem Vulkanausbruch unter Asche begraben. Die Bewohner konnten noch fliehen, man hat bisher keine menschlichen Überreste gefunden, wohl aber Alltagsgegenstände, die sie zurücklassen mussten.

Zwei Tage verbringen wir wieder an der Küste, im kleinen, sehr einfachen Surfcamp El Cocalito. Mit 34 Grad im Schatten kurz vor 10 Uhr kündigt sich ein erneut heißer Tag an. Eine Tüte voller uns unbekannter Früchte des Tamarindenbaumes schenkt uns der alte Besitzer und erklärt uns, wie man sie isst. Das leicht säuerliche und erfrischende, etwas klebrige Fruchtfleisch um die großen Kerne lutschen wir als Gutsele (Bonbons).

Nun verabschieden wir uns endgültig von der heißen Küste und genießen auf 2000 m die frische Bergluft des leider im Nebel liegenden Berges Cerro Verde.

Immer wieder werden die Vulkane Santa Ana und Izalco von dichtem Nebel eingehüllt, der nur für kurze Momente den Blick freigibt. Faszinierend ist der Sonnenuntergang. Während sie tags zuvor als glutroter Feuerball im Pazifik unterging, taucht sie hier oben in ein dichtes Wolkenmeer ein. Ein Sonnenuntergang einer anderen Art.

Einen Steinwurf entfernt stehen wir von der guatemaltekischen Grenze am Río Paz. 2 Tage verbringen wir an diesem Grenzfluss, die Lebensader der Anwohner, und beobachten das alltägliche Treiben. Frauen sind stundenlang mit Bergen von Schmutzwäsche beschäftigt. Um sie herum plantschende Kinder. Blaue Lippen gibt es hier in diesem wohltemperierten Wasser nicht. Flusssand wird aus dem Gewässer geschaufelt und mit Holzbooten ans Ufer gebracht. Kein Fisch verfängt sich in den ausgeworfenen Netzen. Vielleicht liegt es an den shampoonierten Kopfwäschen oder den emsig und großzügig eingesetzten Wäscheseifen?

Wie auch immer – auf geht’s nach Guatemala!

Frühjahr 2023

20. Bericht – 21.04.2023

Guatemala, Belize

Guatemala ist ein weiterer Höhepunkt unserer Reise. Da dieses Land nur so groß ist wie Süddeutschland, liegen die Highlights nicht so weit auseinander. Lange Fahrstrecken kommen selten vor und in relativ kurzer Zeit kann man viel sehen.

Unverändert zieht sich die Landschaft dahin. Braun, ausgetrocknet und noch heißer. Ein Abstecher an die Pazifikküste, in der Hoffnung, die Hitze im Wasser besser zu ertragen, erweist sich als nicht lohnend. Nahe Monterrico, an der Playa Hawaii, sehen wir uns einem tosenden, wilden Pazifik gegenüber, wie wir ihn noch nirgendwo erlebt haben. Furchteinflößende Wellenberge rollen an, schlagen donnernd und mit einer gewaltigen Wucht auf den Strand, hinterlassen eine schäumende Strömung, aus der es kein Entrinnen gibt. Der unendlich lange Küstenstreifen ist menschenleer. Schwarz, da vulkanischen Ursprungs, und glühend heiß, dass man selbst mit Schuhwerk darauf achtet, nicht mit ihm in Kontakt zu kommen.

Von der heißen Pazifikküste geht es durch überwiegend landwirtschaftlich geprägte Hügellandschaft in das zentrale Hochland. Unser nächstes Ziel ist die ehemalige Hauptstadt Antigua, die von der UNESCO 1979 zum Erbe der Menschheit erklärt wurde. Keine andere Stadt Guatemalas hat ihre koloniale Authentizität so erhalten können. Viele Naturkatastrophen hat diese von 3 Vulkanen umgebene Stadt erlitten. Überschwemmungen, Erdbeben und Vulkanausbrüche. Vom verheerenden Erdbeben 1773 sind noch viele Ruinen zu sehen. Auf kopfsteingepflasterten Straßen, die sich durch die Stadt ziehen, erkunden wir den kleinen, überschaubaren und gepflegten Stadtkern. In so manch schönen Innenhof der 1-2geschossigen, farbenfrohen Bürgerhäuser mit Eisengittern an den Fenstern werfen wir einen Blick. An den bis zu 30 majestätischen Kirchen und Klöstern kann man die Größe, Macht und den Reichtum der Orden jener Zeit erahnen. Einer der schönsten späten Barockbauten ist die Kirche La Merced mit ihren 2 Glockentürmen. Hier bereitet man sich bereits auf die Ostertage vor. Der Santa-Catalina-Bogen, eines der Wahrzeichen Antiguas, diente im 17. Jh. den Nonnen des Klosters als Brücke, um ungesehen in die Gärten der gegenüberliegenden Seite zu kommen.

Der zentrale Platz, das Herz der Stadt, ist von historischen Prachtbauten, dem Rathaus, dem Generalpalast, dem Palast des Erzbischofs, Kirchen, Klöstern und Arkadengängen umgeben. Hier findet sich auch der Meerjungfrauenbrunnen. Laut einer Legende wurde der Brunnen für die Töchter eines Grafen errichtet, die ihre Kinder nicht stillen wollten. Angebunden an einen Stamm im Brunnen ließ man sie verdursten und verhungern…

Eine weitere Sehenswürdigkeit in Antigua ist der öffentliche Waschplatz im neoklassizistischen Stil (1853), La Unión. Anders als in kleinen Dörfern wird er heute nicht mehr genutzt. Für die „normale“ Stadtbevölkerung waren diese 22 Waschbecken Platz des Waschens, Treffens und Tratschens.

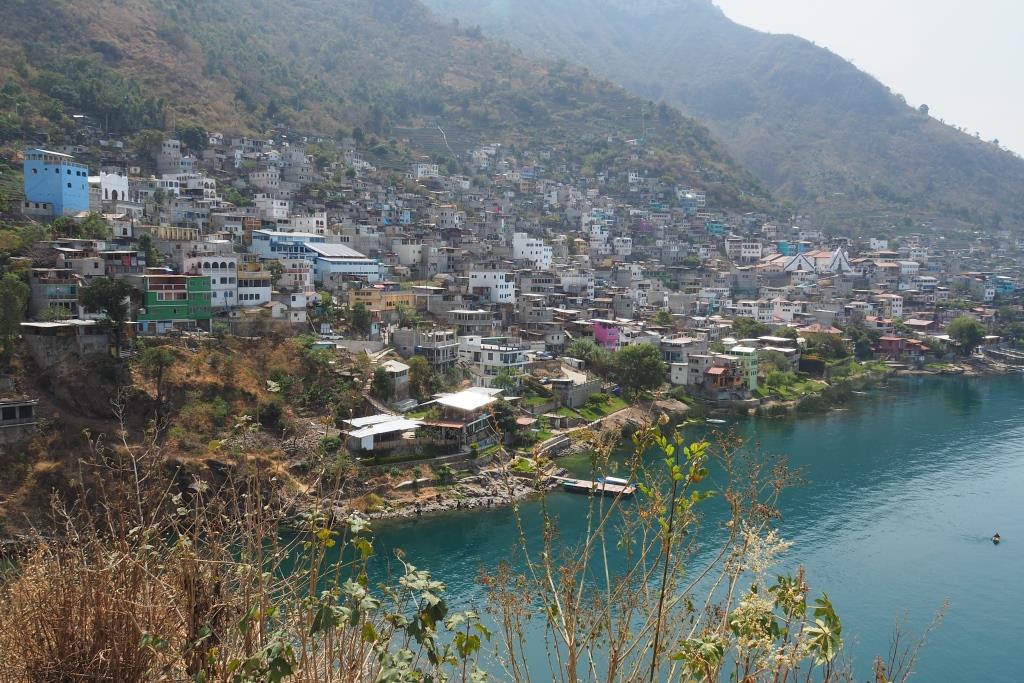

3 Fahrstunden von Antigua entfernt befindet sich eines der touristischen Hauptziele, der Atitlán-See, der zweitgrößte See Guatemalas auf 1500 m. Doch auf Bilderbuchblicke und –fotos warten wir vergeblich. Die Berge und Vulkane, die den See umgeben, können von unserem Standplatz aus am Ufer von Panajachel im Nebel nur erahnt werden. Spiegelglatt ist morgens der See, der tiefste (300 m) Lateinamerikas, kalt soll er sein. Den tückischen Nachmittagswind Xocomil, der auf der Wasseroberfläche starke Wirbel verursacht, kennt hier jeder. Selbst geübten Seglern und Surfern kann er zum Verhängnis werden und hat schon viele Opfer gefordert. Kleine traditionelle Dörfer liegen rund um den See, die teils nur mit dem Boot erreichbar sind.

In San Antonio Palopó, dem idyllisch am See gelegenen Dorf, bekannt für seine Webarbeiten, erleben wir die traditionell bunt gekleideten und geschäftigen Indígena-Frauen. Schön anzusehen sind sie in ihren Trachten. Eine Stoffbahn wird als Wickelrock mit einem Gürtel festgehalten. Dazu tragen sie reich bestickte Blusen. Viel Glitzer findet sich oft als Bänder auf dem Kopf. Etwas aufdringlich halten sie ihre Webwaren den Besuchern unter die Nase. Einer von ihnen schaue ich beim Weben über die Schulter.

In Nahualá, einem lebendigen kleinen Nest, kommt der Verkehr ins Stocken. Eine Prozession zieht langsam durch die Straße.

Einen Zwischenstopp machen wir in Chichicastenango, in dem wir die auf den Ruinen eines Maya-Tempels erbaute Kirche Santo Tomás besichtigen. Sie ist für ihre immer noch praktizierten religiösen Zeremonien bekannt, welche aus einer Mischung aus Katholizismus und alten Maya-Riten bestehen. Noch heute werden hier Kräuter und Harze auf der Treppe und vor dem Kirchenportal verbrannt. Dementsprechend verkohlt sind beide.

Lebhaft geht es auf dem berühmten, direkt davor befindlichen Hochlandmarkt zu, einem der größten Mittelamerikas. Die Kaqchikel-Indianer kommen zwei Mal die Woche hierher, um ihr Kunsthandwerk zu verkaufen, Obst, Gemüse, Kleidung, Möbel werden hier gehandelt. Garküchen verbreiten einen appetitanregenden Duft.

Farbenfroh geht es ins Jenseits, überall in Guatemala finden sich bunte Friedhöfe.

Über das Hochland auf 2600 m, durch schöne, abwechslungsreiche Landschaft, finden wir einen ruhigen Platz direkt am Ufer des Río Chixoy. Ein seltenes Schauspiel bietet sich am Sonntag: Mit viel Musik, Gesang und Gebeten werden einige Gläubige auf ihre Taufe im Fluss vorbereitet. Interessiert schauen wir aus der Ferne zu.

Auch eine Gruppe Indígenas macht hierher einen Sonntagsausflug, und ich bewundere wieder diese bunt gekleideten Frauen und Mädchen. Während die Männer sich im Fluss vergnügen, kümmern sich die Frauen, kaum angekommen, um das leibliche Wohl. Schnell werden Feuer entfacht und Töpfe aufgesetzt.

Unheilverkündende schwarze Wolken ziehen auf. Fluchtartig verziehen sich die Ausflügler und wir verlagern unseren Standplatz in sicherere Gefilde. Kurz darauf bricht ein heftig wütendes Gewitter aus. Der Fluss schwillt an, gut, dass wir umgezogen sind.

Auf dem Weg zum Nationalpark Quetzal fahren wir durch traditionelle kleine Dörfer, die die alte Kultur beibehalten haben. Jedes Dorf hat seine eigene Tracht. Interessiert und warmherzig sind die Leute. Mein grüßendes Lächeln wird nach einem kurzen, kritischen Blick strahlend um ein Mehrfaches erwidert. Kein Neid oder Missgunst ist in ihren freundlichen Gesichtern zu sehen, man freut sich mit und für uns, winkt, ruft uns zu, anerkennend gehen die Daumen nach oben. Etwas befremdlich wirkt die maurisch-arabisch anmutende Architektur.

Früh morgens um 7, noch ist es dämmrig, machen wir uns auf einen knapp zweistündigen Weg im Naturpark Biotopo del Quetzal, um nach dem gleichnamigen bunten und scheuen Nationalvogel und berühmten Wahrzeichen des Landes Ausschau zu halten. Dieses Biotop gilt als eines der letzten gesicherten Rückzugsgebiete in Guatemala. Seit 1977 als Nationalpark geschützt. Einst von den Maya als Göttervogel verehrt, fühlen sich die selten gewordenen Vögel in dichter Vegetation in den Gebirgswäldern Costa Ricas, Guatemalas und Mexikos wohl, in einer Höhe (1500 – 2300 m), in der die Baumstämme schneller morsch werden und die Bruthöhle leichter ausgeschabt werden kann. Leider schwindet der Nebelwald durch Abholzung und somit auch Lebensraum und Nahrungsquelle. Die proteinhaltigen Früchte des wildwachsenden Avocadobaumes – notwendig für die Fortpflanzung – fehlen immer mehr. Diese Bäume sind bestes Nutzholz und nur noch in geschützten Hochwäldern zu finden. Seit 2000 steht der Quetzal auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Dieser wunderschöne grün-rot schillernde Vogel gehört zu den schönsten Vögeln weltweit. Während das Weibchen weniger farbenprächtig ist, überwiegend einfarbig grün, leuchtet der Bauch des Männchens feuerrot. Eine Haube ziert den Kopf. Die in der Fortpflanzungszeit stark verlängerten Oberschwanzfedern (bis zu einem Meter) fallen nach der Brutzeit wieder aus. Durch den beeindruckenden Flug sahen die Urvölker in ihm einen Boten zwischen Himmel und Erde. Er galt als heilig, die Federn durften nur von den Maya- und Aztekenkönigen als sakraler Kopfschmuck getragen werden. Dazu wurden die Vögel eingefangen und danach wieder freigelassen. Wer sie fing und tötete, wurde selbst mit dem Tod bestraft.

Doch leider ist dieser Morgenausflug nicht von Erfolg gekrönt. Viele Vogelstimmen hören wir, keinen sehen wir in diesem dichten Nebelwald mit baumhohen Farnen, dichten Moosen und von Bromelien bedeckten Bäumen. Schon gar nicht den Quetzal. Deshalb bin ich auf die im Museum ausgestellten Fotos angewiesen.

Von den Bergen mit angenehmen Temperaturen geht es wieder hinunter ins Flachland. Im Morgendunst und 86%-iger Luftfeuchtigkeit verlassen wir unseren ruhigen Übernachtungsplatz bei San Antonio Las Cruces. Kilometerweit glitzern wieder Plastikflaschen und Glasscherben im Gegenlicht. Auf den Weiden sind Rinderherden mit den weißen Zwergreihern als Begleiter zu sehen. Sie leben nicht in Symbiose, durch die grasenden Rinder werden Insekten und Kleinlebewesen aufgescheucht, die den Reihern als Nahrung dienen. Kaffeeplantagen ziehen sich die Berghänge hinauf. Aus Holzbrettern sind hier die einfachen Häuser zusammengenagelt und oft mit Palmwedeln eingedeckt. Flores ist das nächste Etappenziel. Auf dem Weg dahin überqueren wir bei Sayaxche per Fähre den Río La Pasión.

In Flores kommen wir nicht an unser Ziel. Die Uferpromenade ist überspült. Wir drehen um und steuern den wunderschönen und glasklaren Itzá-See von der anderen Seite her an. Hier verbringen wir 2 Tage. Zunächst heißt die Parole: Erstmal relaxen.

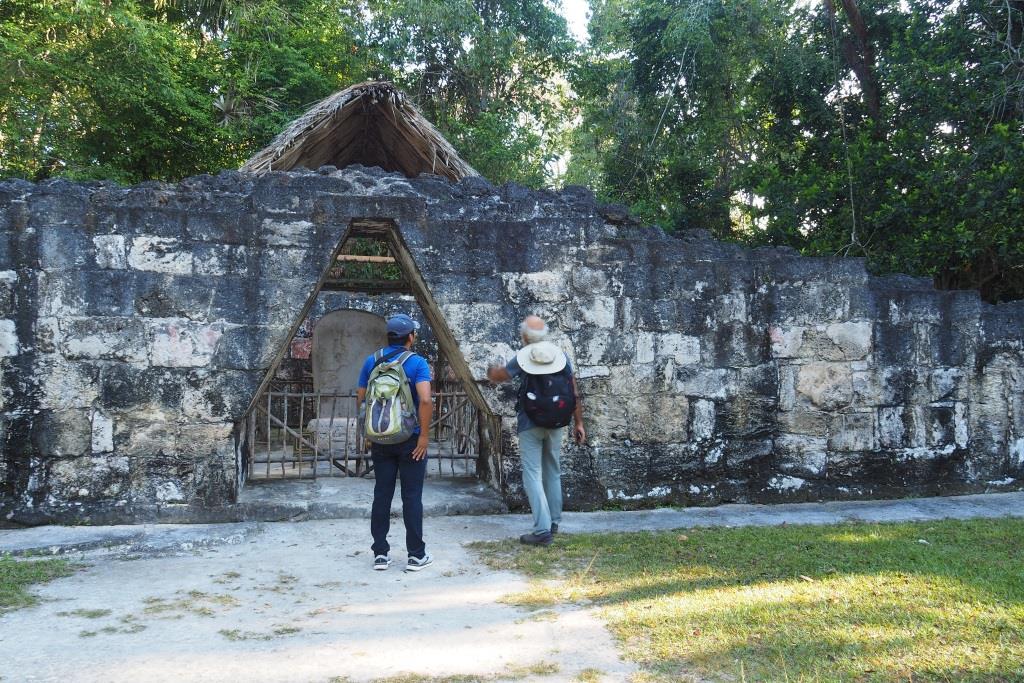

Ein „Must See“ kurz vor der Grenze nach Belize ist die beeindruckende Mayastätte Tikal inmitten des tropischen Regenwaldes. Einer der am besten erforschten, sehenswertesten und wichtigsten Orte der Maya in ganz Lateinamerika. Bis ins frühe erste Jahrtausend v. Chr. reichen die ältesten Siedlungsspuren zurück. Heute halb ausgegraben, halb zugewachsen, war diese einst baumlose Stadt Heimat für ca. 50.000 Menschen. Früh sind wir auf den Beinen, um die Ruinen zu erreichen, die kühlen Morgenstunden zu nutzen und um, noch bevor die Touristenbusse ihre Fracht ausspucken, die Ruinen zu erreichen. Unter fachkundiger Führung tauchen wir ein in die in dichtem Dschungel liegende mystische Mayastätte und erfahren viel Interessantes über diese hoch entwickelte Kultur.

Im Geäst der Bäume entdecken wir Spinnenaffen und exotische Vögel, u.a. den Regenbogen-Tukan. Beeindruckend sind immer wieder die riesigen Ceiba-Bäume mit ihren, nach unten sich auffächernden, Stämmen.

Nach dieser spektakulären Besichtigung machen wir uns auf den Weg ins letzte Land Mittelamerikas, Belize.

Belize

Auch dieses weitgehend unbekannte Land ist klein – das zweitkleinste Mittelamerikas. Flächenmäßig entspricht es dem Bundesland Hessen und mit einer Gesamtbevölkerungszahl, einem bunten Völkergemisch von 300.000, einer mittleren Stadt in Deutschland. Als ehemalige britische Kolonie – seit 1981 unabhängig – ist die Bevölkerung überwiegend afrikanischer Abstammung. Es ist der einzige Staat in Mittelamerika mit englischer Amtssprache. Sein Erbe ist eher britisch statt spanisch geprägt. Das politische System, die Bildung und das Rechtssystem eher an der englischsprachigen Karibik, während Tanz, Musik und Folklore afrikanisch orientiert sind. Große Flächen des Landes sind Naturparks, das größte Jaguar-Reservat der Welt liegt im Süden, tausende von Maya-Stätten sowie das größte zusammenhängende Höhlensystem Zentralamerikas liegen unentdeckt im Regenwald.

Auf relativ eintöniger Strecke auf dem Western Highway erreichen wir unser Tagesziel. Früh genug, um noch eine Runde zu schwimmen. Idyllisch und einladend liegt der Spanish Lookout See vor uns. Doch ein Warnschild weist daraufhin, dass wir ihn mit Krokodilen teilen müssten.

Auffallend oft begegnen wir Mennoniten mit ihren Pferdegespannen. Auf der Suche nach einer neuen Heimat entdeckten sie 1958, nach 300-jähriger Odyssee wegen ihrer Prinzipien, das damalige British Honduras, das heutige Belize. Hier wurden sie willkommen geheißen, das Land benötigte dringend erfahrene Landwirte, da die Einheimischen landwirtschaftliche Arbeit verachteten. Sie legten Wege durch die Wälder an, Sümpfe trocken und bauten ihre Gemeinden in der abgelegenen Wildnis.

Mit ihrer Sprache, einem altertümlichen Pfälzer Deutsch, und ihrem Äußeren unterscheiden sie sich deutlich von jeder anderen Bevölkerungsgruppe. Männer mit Hosenträgern oder Latzhosen, Frauen bescheiden, mit langärmligen, bis unter’s Knie oder zum Knöchel reichenden selbst genähten Kleidern, die Haare züchtig unter einem Kopftuch versteckt.

Als überzeugte Pazifisten lehnen sie jegliche staatliche Einmischung in ihre Angelegenheiten ab. Ihre religiösen Überzeugungen behalten sie unbeirrt bei. Die Konservativen unter ihnen bewirtschaften noch heute das Land mit einer Gerätschaft des frühen 20. Jahrhunderts. Während die Progressiven ihre Traktoren und Pickups fahren, sind sie ausschließlich mit Pferdefuhrwerken unterwegs. Als gegenwärtig erfolgreichste Bauern in Belize, produzieren und exportieren sie nicht nur einen Großteil der Nahrungsmittel des Landes, sondern schreinern auch die meisten Möbel für den nationalen Markt.

Durch Sumpf- und Feuchtgebiete, kaum besiedeltes Land, kilometerweit schnurgerade und langweilig führt uns die weitere Strecke zu einem von vielen Naturreservaten, dem Affenreservat Community Baboon Sanctuary. An dieser einmaligen, inzwischen reinen Fraueninitiative sind 8 Dörfer beteiligt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die schwarzen Brüllaffen und das 5 ha große Gebiet vor landwirtschaftlicher Nutzung zu schützen. Seit 1961 existiert dieses weltweit vorbildliche Projekt. Die Population – nach einem Hurrikan, bei dem nur ca. 100 Tiere überlebt haben – schätzt man heute auf 2000. Es ist nicht einfach, einige von ihnen im dichten Wald zu entdecken. Mit 90 Dezibel, vergleichbar mit einem Presslufthammer, ist der Brüllaffe der Zweitlauteste in der Tierwelt und kann in Freiheit bis zu 30 Jahre alt werden.

Durch die Berge, auf dem Hummingbird Highway durch schöne Landschaft, die hin und wieder den Eindruck einer Parklandschaft erweckt, erreichen wir die Küste. Weniger schön ist das Wetter. Es ist diesig, die Berge liegen im Dunst. Im Urlaubsort Hopkins, einem kleinen Nest, angekommen, in dem Rastas jeder Altersgruppen karibisches Flair vermitteln, überrascht uns ein heftiges tropisches Gewitter. Doch nicht nur deshalb, auch weil wir keinen schönen Standplatz sichten, fahren wir weiter.

Mit Taschenlampen bestückt machen wir uns auf den Weg die St. Hermanns-Höhle im Blue Hole National Park zu erkunden. Sie wurde einst von den Maya als Zeremoniestätte benutzt. Doch wir kommen nicht weit in dieser 800 m langen Höhle, zu rutschig ist der markierte Weg, auf dem man teils um die Stalaktiten und Stalagmiten klettern muss.

Umso mehr genießen wir das erfrischende Bad im naheliegenden Blue Hole, einem runden Loch im Regenwald, das von klarem und kühlem Wasser aus einem unterirdischen Höhlensystem gespeist wird.

Der Mangel an Sehenswertem und das trocken-heiße Klima in Orange Walk laden zu keinem Rundgang ein. Eher ein kühles Bier, das zu dieser Tageszeit mit noch einigen anstehenden Fahrkilometern jedoch nicht geschlürft werden sollte.

Neben anspruchslosen, teilweise baufälligen, auf Stelzen gebauten Holzhäusern, machen sich villenartige Häuser auf riesigen Grundstücken breit. Die Landschaft dieser Region ist nicht sehr spannend. Durch flache, langweilige Savannen, durch Zuckerrohrfelder führt die Strecke.

Nun haben wir auch Belize, das letzte Land Zentralamerikas, durchfahren. Die hohe Kriminalitätsrate von Belize-City hält uns von einem Besuch ab. Wir stehen in Corozal, einer Kleinstadt direkt am karibischen Meer am Rande der Bucht von Chetumal, der mexikanischen Grenzstadt. Spiegelglatt und grünlich trüb, nicht gerade einladend, schimmert das Wasser. Tropische Hitze bekommen wir bereits kurz nach 7 Uhr morgens bei bedecktem Himmel zu spüren.

Nur wenige Kilometer trennen uns von der mexikanischen Grenze. Den letzten Tag möchten wir hier verbringen, um die Zeit in Mittelamerika, mit schönen, auch weniger schönen Erlebnissen, Revue passieren zu lassen und einen Grobplan für Mexiko zu entwerfen.

Slideshow der Bilder aus den Berichten 17 – 20:

Hier![]() folgt ihr uns zum nächsten Routenabschnitt (Mexiko).

folgt ihr uns zum nächsten Routenabschnitt (Mexiko).

Hier![]() kommt ihr zurück zum vorherigen Routenabschnitt (Kolumbien).

kommt ihr zurück zum vorherigen Routenabschnitt (Kolumbien).

Hier![]() kommt ihr zurück zur Übersicht.

kommt ihr zurück zur Übersicht.